知ったかぶりをする

(2025.07.15)

7月9日にこども家庭庁から「生成AIの導入・活用に向けた実践ハンドブック」がWeb掲載されました[1]。

ハンドブック本編と事例集ともにすでに3月末に作成されていたものです。

●生成AIの意味

この数年のうちに、AIの技術進化とともにその応用範囲が急速に拡大しました。

ふり返ってみると、1980年代の「かな漢字変換」や1990年代の「インターネット普及」に匹敵する大きな変革期に来ていると思います。

かな漢字変換を内蔵する日本語ワードプロセッサ(ワープロ)によって、日本人がコンピューターを文房具として使うようになりました。

さらにインターネットがテレビに替わる新しい情報メディアになったことは、社会生活に大きな影響を与えました。自ら情報を探しにゆくという行動につながったのです。

生成AIはそれに匹敵する技術といえます。

文章だけでなく、画像、音声まで”自動生成”するのですから、あたかも無から有が生まれてくるような感覚を抱くことになります。

●生成AIの応用

便利なツールとしてとらえると、いろいろな省庁の事務作業を効率化するために使おうとするのが当然です。

よく使用されるのは「文章の要約」です。長い文章を入力して、短く要約することを指示すると、けっこうよい文章を生成します。

また「検索」も強力になります。特定の説明文について、その根拠となる文献を自動検索してくれます。ハンドブック本編には次のような文章もあります。

---------------

<要約>

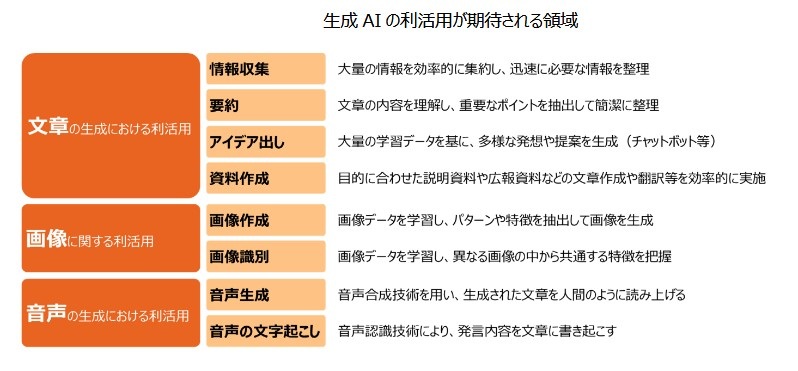

・生成 AI とは、膨大なデータから学習した統計的パターンに基づき、テキストや画像、音声等を生成する技術である。

・文章生成では情報収集・要約・アイデア出し・資料作成、画像では画像作成・識別、音声では音声生成・文字起こし等、多岐にわたる活用方法が期待されている。

---------------

実はこの<要約>自体が生成AIが出力したものではないかと筆者は勘ぐっています。

また生成AIでは指示のしかたしだいで、多少個性的な文章も出力します。

従来は手間ひまかけて、自力でいろいろな文献をあたり、自分の頭で文章をひねっていた事柄を大幅に簡単化できます。

画像や音声についても同様で、こんな画像を、とぼんやりした指示でもそれなりの回答をしてくれます。出来のよい助手の役目を果します。

実例集の中には、

庁内資料の作成・修正作業、

広報物の作成支援、

住民・保護者に向けたお知らせの翻訳作業支援、

こどもの写真整理の作業支援とか、

便利な例が満載です。

これらによって、担当者の事務負担が大幅に減ることが期待されます。

しかし、便利さの反面、弊害もあります。

●生成AIの弊害

ハンドブックでは注意点として次の項目をあげています。

(1) 回答プロセスの不透明性

生成AIは膨大な情報を学習して作られています。情報どうしがどう組み合わされているか、は人間にはとてもわかりません。

逆にいえば生成AIが回答する内容の正しさを、人間が一つ一つ追えないということです。

しかし、答えが妥当かどうか(正しいか、社会的に問題ないか等)を最終的に判断するのは人間の責任です。

(2) 誤情報の生成(ハルシネーション)

一見すると正しい情報のように見えるが実際には存在しない情報や誤った事実を回答することがあります。ハルシネーション(妄想)と呼ばれます。

上の(1)と同様に、情報の組み合わせから生成AIがでっちあげるということです。

答えを鵜呑みしないことが利用者に要請されます。

(1)と同様、頭は抜群によいがいささか知ったかぶりをする助手が用意した物をチェックしないで公表する危なさがあります。

(3) 個人情報・要機密情報の取扱い、知的財産権等への対応

これらも良識ある人間ならば気をつけている事柄ですが、生成AIにはそのような良識はありません。生成AIにこの種の機微な注意事項を教えていたとしても、完璧とは限りません。

現在の生成AIの良識レベルはまだ低いと考えておくべきでしょう。

(4) 学習の問題

どのような情報を生成AIが学習するかによって、生成AIは変わります。

現在入手できる学習データに、たとえば男性に偏った情報が多く含まれていれば、学習した結果は男性に偏ります。

ちまたにあふれている情報は、人間の社会活動の中で蓄積されたものが多いわけですから、当然、差別や偏見が無意識に混じっています。

生成AIはそれを”素直に”学習してしまうことが問題となります。

●啓発の重要さ

セキュリティと同様、生成AIについての注意はくりかえし啓発することが大事です。

手軽で便利なだけに、自動車や自転車の運転に似ています。不注意が大事故につながりかねません。

こども家庭庁のハンドブックに限らず、いくつかの省庁からもガイドラインは公表されています([2]~[6])。

遠からず、小中学校でもこのようなガイドラインを教えることになるでしょう。

●学習とは、知識とは

何か新しい技術が出てきて、生活が便利になるたびに、「人としてこれでよいのか」と心配する声が出ます。

しかし現実にはいったん広まった技術を無しにはできません。それを前提として暮らしてゆくしかありません。

生成AIの出現によって、現代の人間はあらためて学習とか知識とかについて考えなければいけなくなりました。

プロ棋士が自分の職業をかけてAIと向き合っているのがよい例でしょう。一般の人はそこまでせっぱつまっていないかもしれませんが、じょじょにビジネスや日常生活にAIが忍び寄っています。

●HAL9000

有名な「2001年宇宙の旅」に登場するコンピューターHAL9000は、小説の中では1997年1月に製造されて、まさしく生成AIのような教育を受けてきました。

ハルは人間の同僚たちと同じように、この任務のために徹底的な訓練を受けた-注ぎ込まれる情報は同僚たちのそれをはるかに上まわるものだった。なぜなら生来の高速に加えて、彼には眠りというものがなかったからだ。

(2001年宇宙の旅[7])

HAL9000が最後の記憶ユニットを外される前に、最も初期の記憶をたどりながら歌[8]を唄うシーンがあります。そのとき、コンピューターも人間と同じように人生を走馬灯のように思い返すのか、と妙に感動した覚えがあります。■

[1] こども政策DX推進チーム https://www.cfa.go.jp/councils/kodomo_seisaku_DX

・生成AIの導入・活用に向けた実践ハンドブック 本編

・生成AIの導入・活用に向けた実践ハンドブック 事例編

[2] 文部科学省「初等中等教育段階における生成 AI の利活用に関するガイドライン(Ver.2.0)」(2024年12月26日) https://www.mext.go.jp/content/20241226-mxt_shuukyo02-000030823_001.pdf

[3] 経済産業省「AI事業者ガイドライン(第1.0版)」(2024年4月19日) https://www.meti.go.jp/press/2024/04/20240419004/20240419004.html

[4] デジタル庁「行政の進化と革新のための生成AIの調達・利活用に係るガイドライン」(2025年5月27日) https://www.digital.go.jp/news/3579c42d-b11c-4756-b66e-3d3e35175623

[5] デジタル庁「テキスト生成AI利活用におけるリスクへの対策ガイドブック(α版)」(2025年6月6日) https://www.digital.go.jp/resources/generalitve-ai-guidebook

[6] 東京都「文章生成AI利活用ガイドライン」(2024年4月) https://www.digitalservice.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/digitalservice/ai_guideline/

[7] アーサー・C・クラーク「2001年宇宙の旅」、伊藤典夫訳、ハヤカワ書房

[8] "Daisy Bell". 1961年にベル研究所の音声合成技術によって歌われた。世界で初めてコンピュータが歌った歌とされる。

.jpg)