髪結いの亭主

(2025.05.07)

4月9日に労働政策研究・研修機構から「有配偶女性の就業と家計間の所得格差」という論文が発表されました。

https://www.jil.go.jp/institute/discussion/2025/25-04.html

◆定説を確かめる

この機構は厚生労働省関係の研究組織で、さまざまな統計調査によって、国内の労働環境や家庭環境の実態を研究しています。

現実にはそのような労働環境や家庭環境の実態を調べるのはなかなか難しく、いわゆる”定説”によって政策の方向が決められることがままあります。

しかし巷で一般的に言われている定説が本当にその通りかどうかを確認しておかないと、政策の根拠があいまいになり、政策自体が空振りに終わることにもなりかねません。

一つ一つの定説を地道に実証的に調べて、政策の根拠とすることはたいへん重要なはずです。その成果は厚生労働省の政策に重要な示唆を与えるものと思われます。

◆夫の稼ぎがよいと妻は外で働かなくなる

これも直観的にうなづける「定説」ではないでしょうか。

日本では、「夫は外、妻は家庭」といった性別役割分業の慣行が根強いため、必要がなければ妻は外で働くことはしないとされてきました。

この傾向を示す「ダグラス=有澤の法則」は、夫の所得と妻の労働供給との間には負の相関関係が存在することを示しています[1]。

ただしこの法則が導かれた1930年代の家庭環境と現在とでは、かなり違いがあるはずです。では現在の状況はどうかを調べたのが、今回の論文です。

◆妻の有職率が高まっている

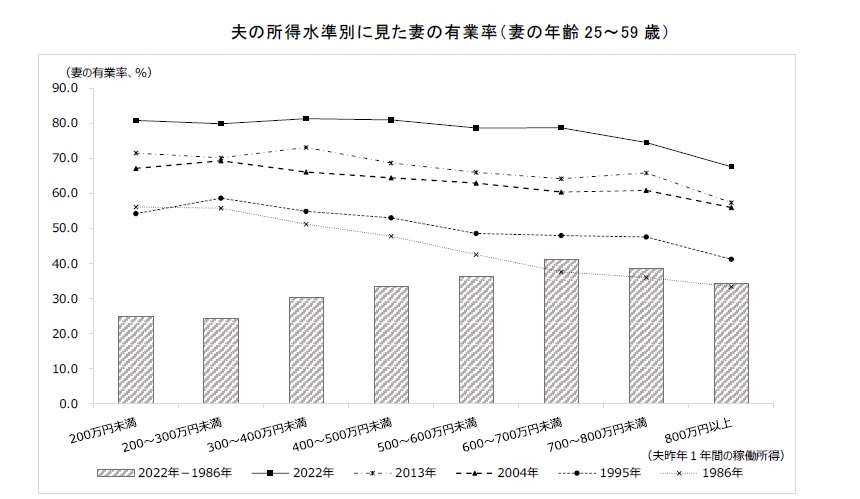

図1は国民生活基礎調査のデータを元に、夫の収入と妻の就業率の関係を年代別に図示したものです。ここでは妻は年金世代を除いて25~59歳としています。

1986年から2022年にかけて、夫の収入に対してフラットか若干右肩下がりの傾向がほぼ同じように見られます。そして1986年から2022年にかけて妻の就業率は各段に上がっています。特に夫の収入が高い階層ほど、就業率の向上が大きくなっています。

この図からは、現代の日本では「ダグラス=有澤の法則」の傾向はだんだん消滅しつつあるように見えます。

◆格差は縮まるか

妻の就業率が高くなってきたことから、夫・妻とも高収入の家庭(パワーカップル)が増えた半面、ともに低収入の家庭(ウィークカップル)が減少していることも判明しました。後者は低収入者の晩婚化・非婚化によるものと推察されます。

格差を表すジニ係数を分析してみると、夫年齢30代の1991年~2006年、夫年齢40代の1994年~1997年においては、夫婦所得のジニ計数は夫単独所得のジニ係数より大きい傾向があり、すなわち妻の就業が家庭間の収入格差が拡大させたといわれます。

しかしそれ以降は、夫だけの収入を見たジニ係数よりも、妻の収入を加えた家計のジニ係数のほうが小さくなっており、格差が縮まったと見ることができるようです。

つまり、妻が就業してしっかり稼ぐことによって、パワーカップルのような高収入家庭だけでなく、低収入家庭でも収入の底上げができて、全体としての格差が縮まったという解釈です。

◆髪結いの亭主

この言葉はのんびりした落語の世界を感じさせます。「ダグラス=有澤の法則」にあてはめると、低収入の夫に代わって妻が家計を支えている姿でしょう。

夫と妻の家庭内の役割が完全に対等ならば、低収入の夫がその分、家事全般をサポートすれぼよさそうですが、髪結いの亭主は遊んでばかりということが現実には多そうです。■

[1] 第5回統計委員会・第7回基本計画部会合同会議(2008.01.21)参考7 総務省統計局「夫の収入と妻の就業率の関係について(ダグラス・有沢の法則)」 https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/singi/toukei/meetings/iinkai_5/sankou_7.pdf

[2] 何「有配偶女性の就業と家計間の所得格差―「国民生活基礎調査」を用いた考察―」、JILPTディスカッションペーパー25-4、2025年3月 https://www.jil.go.jp/institute/discussion/2025/documents/DP25-04.pdf

.jpg)