モデルハウスのような大学

(2025.04.25)

3月27日に内閣府沖縄振興局によって「沖縄科学技術大学院大学学園の今後の在り方に関する検討会」第1回[1]が開催されました。

「沖縄科学技術大学院大学(OIST)」は、「沖縄科学技術大学院大学学園法」をもとに、2012年9月に開学した大学です。理工学分野の5年一貫制博士課程を置く学際的な大学院大学です。

このOISTは私立学校の扱いで、「学園」が「大学」を設置・運営するという形をとります。

◆恵まれた生い立ち

OISTは生まれながらにして特別扱いでした。

その設置目的には、

・国際的に卓越した科学技術に関する教育研究を行うことを図り、

・沖縄の振興及び自立的発展、

・ならびに世界の科学技術の発展に寄与する

とあります。

他の国立大学とはまったく別に、最初から「国際的にトップを狙う」(「ベスト・イン・ザ・ワールド」)大学になるべく、欧米流にトップダウンで設計されました。

次のように、日本の大学とは大きく異なる特色があります[2]。

・学部の壁のない組織(単一の研究科・専攻)

・5年一貫制の博士課程のみ

・教育研究は英語で行い、学生・教員の半数以上は外国人

日本において、いわばグローバルスタンダードのやり方で設立、運営されている点がたいへん珍しく、学術や地方行政の関係者から注目を集めています。

◆尾身幸次氏(1932年~2022年)の遺産

OISTの発端は2001年6月に尾身幸次内閣府特命担当大臣(沖縄・北方対策、科学技術政策担当:当時)が、国際的な大学院大学を沖縄に新設する構想を提唱したことでした。

所管している沖縄対策と科学技術という二大テーマをそのままくっつけて、一石二鳥を狙ったわけですが、見込みはよかったのではないかと思います。

OIST設立にまつわる経緯はOISTのホームページ[3]からも読むことができます。

沖縄県には目立った製造業がなく、観光や公共事業に依存した経済構造です。そこに新たなサービス業として教育・研究を持ってきたわけです。

沖縄の大学というと、明るく開放的な雰囲気をアピールしやすいですし、アジア諸国からも近いという地理的な利点も持っています。観光などに悪い影響を与えることもありません。

また尾身氏は「科学技術基本法」成立の立役者です。以来30年、日本の科学技術の政策は尾身氏の遺産の上に継続してきたといえるほどです。

そして、もう一つの遺産がOISTといえるでしょう。

◆特別待遇

私立の学校を助成するための「私立学校振興助成法」では、国は私立大学に対して「経常的経費について、その二分の一以内を補助する」という上限が付けられています。

しかし、OISTにはこの制約がありません。すなわち上記の「学園法」で次のような特別待遇が規定されています。

(第八条)

国は、予算の範囲内において、学園に対し、第三条第一項に規定する業務に要する経費について、その二分の一を超えて補助することができる。

そもそもOISTは生い立ちが沖縄振興という点にありますので、補助金以外にも特別扱いされています。

たとえば、大学の敷地は恩納村からの無償提供です(10年ごとの自動更新)。地元としては、OISTが立地することによって雇用が増える、大学周辺のビジネスが増えるといった期待をしているわけです。

◆これまでの議論

法施行後10年を目途とし、国の財政支援の在り方や法律の施行状況について検討することが定められていたので、2018~20年度にかけて議論が重ねられてきました(「沖縄科学技術大学院大学学園の今後の諸課題に関する検討会」)。

その結果、わずか10年足らずで「Nature Index 2019」の規模補正を行ったランキングにおいて世界第9位、日本で第1位となるなど、質の高い研究・教育が実行されていることが高く評価され、引き続き国が適切な支援をおこなうことが提言されました[4]。

さらに5年後の再評価に向けて、今回の「今後の在り方に関する検討会」が発足したというわけです。

新しい検討会では、次の項目に沿ってOISTの評価をおこなう計画です。

・組織運営、広報

・財務

・沖縄の振興及び自立的発展への貢献、産学連携

・教育研究

このうち教育研究については、OISTの自主性を重んじて個別評価はおこなわないとしています。

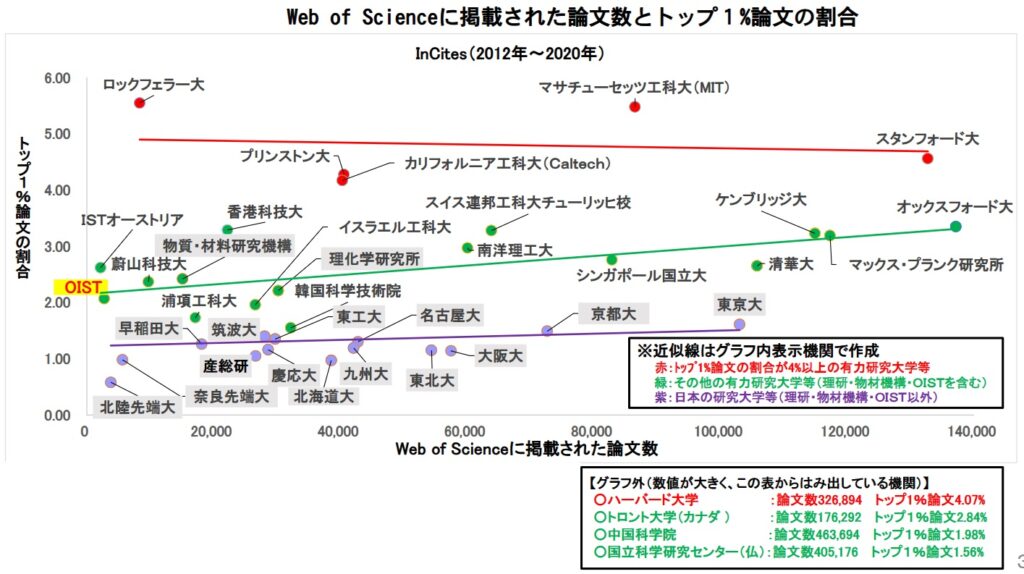

図2は科学論文の総数とTop1%論文の割合を図示したものです。OISTは新興なので、論文数はまだ少ないですが、質の高さは日本の主要大学を上回っています。この延長線上にはケンブリッジ大やオックスフォード大が存在しています。

◆問題点の指摘

華やかなOISTの業績評価に対して、ややシビアな指摘もあります。

以前の検討会(2019年9月)の財務省報告[5]では、「高コスト体質になっている」という指摘が出ました。

その点についてOIST側も反論をしていて、

「高コストになっているから、即あらためなさいと一気になっていて、政策的な判断が見られないことに違和感がある」、

「世界からトップクラスの研究者を引っ張ってくるにはこのくらいの高いコストが必要」

と言っています[6]。

世界トップクラスの大学を旧態然とした日本の大学と比べることへの皮肉でしょう。

また財務省の指摘には、「国の補助金のみに依存するのではなく、外部資金を獲得することが重要である。」とありましたが、それに対してもOISTは

「わざわざ日本に来てまで外部資金を取って自分でやれというのであれば、世界から一級の研究者は来てくれないと思います。」

と言い切っています。

この点では貧乏な日本の大学と横並びの判断基準にしている財務省の感覚に悲しくなります。

もう一つの課題としては、地域との結びつきが弱いという点です。

もちろん地元の中学への出張授業や、スタートアップ企業支援なども地道におこなっていますが、やはり沖縄の振興が大学の設置目的の一つですから、この点のいっそうの強化が望まれています。

◆華やかな”モデル”ケース

国内の他の大学から見れば、OISTの環境はため息が出るほど恵まれているといえます。

OISTの事業計画[7]を見ると、研究者(教員・研究スタッフ等)638名、研究・教育に用いる業務費は122億円ですから、一人当たり2,000万円ほどの研究予算が与えられていることになります。

かたや同じ沖縄にある琉球大学を見てみると[8]、研究経費は約14億円、教員数は文系・理系合計で約800名ですから、研究に使用できる金額は一人当たり200万円足らずとなります。

OISTが世界に伍する大学の典型例を示しているとすれば、各大学はその理想像にどのように近づいていくか考える必要があります。

もっとも、あまりにも理想との差がありすぎて、考える気が失せそうです。モデルハウスを見学した後に、自分の家との差を思い知らされる庶民に似ています。■

[1] 沖縄科学技術大学院大学学園の今後の在り方に関する検討会 https://www8.cao.go.jp/okinawa/4/oist-yushikisya.html

[2] 検討会 資料4 https://www8.cao.go.jp/okinawa/4/kentoukai/1/r6-4.pdf

[3] OIST 尾身幸次 https://www.oist.jp/ja/page/12739

[4] 「沖縄科学技術大学院大学学園法附則第14条に基づく検討に向けたOISTの取組等に関する評価及び今後の展開に係る最終報告」の概要 https://www8.cao.go.jp/okinawa/4/houkoku/houkoku_gaiyou.pdf

[5] 沖縄科学技術大学院大学学園の今後の諸課題に関する検討会(第19回)(2019.9.12)配布資料1-3 財務省予算執行調査の報告について https://www8.cao.go.jp/okinawa/4/kentoukai/19/doc1-3.pdf

[6] 沖縄科学技術大学院大学学園の今後の諸課題に関する検討会(第19回)(2019.9.12)議事録 https://www8.cao.go.jp/okinawa////4/kentoukai/19/gijiroku.pdf

[7] 令和7年度事業計画 https://www.oist.jp/sites/default/files/2025-04/info-discl_FY25_Business_Plan_JP.pdf

[8] 琉球大学 財務諸表(2023年度)

https://www.u-ryukyu.ac.jp/wp-content/uploads/2024/09/3d8568480283be21bca0138e08c7bb4a.pdf

.jpg)