自宅に出勤

(2025.06.29)

6月20日に総務省にてテレワーク関係府省連絡会議(第16回)が開催されました。

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/telework_renraku/02ryutsu06_04000254.html

この連絡会議はテレワークを推進するために関係府省が情報交換する目的で開催され、2016年7月から始まっています。すでに十年近くの歴史を持ちます。

●国がテレワークを推進する意味

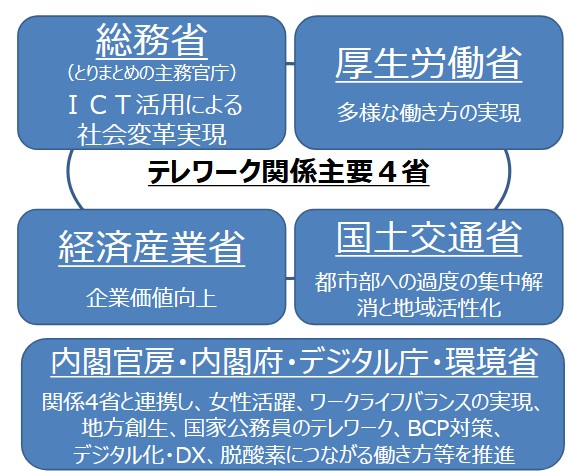

この連絡会議に参加している組織は図のとおりです。

総務省はICT活用、

経済産業省は企業価値向上、

厚生労働省は多様な働き方、

国土交通省は都市部への集中解消と地域活性化、

内閣官房・内閣府はデジタル化やワークライフバランス等、

というふうにそれぞれの狙いを持っています。

総務省は全体とりまとめ役も兼ねています。

国にとってみれば、テレワーク推進は他の政策に比べて、”コストが低い”、”多方面への効果がある”、”国民が生活の自由や豊かさを実感できる”という大きなメリットがあります。

そのために、たとえば「デジタル社会の実現に向けた重点計画」(R5.6閣議決定)[2]にて、2025年度には「テレワーク制度等に基づく雇用型テレワーカーの割合については、25.0%を目指す。」との政府目標(KPI)が設定されています。

●COVID-19の前と後

2020年からほぼ3年の間、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)によって、世界中で都市封鎖や外出抑制がおこなわれました。

その中にあって、自宅で仕事ができるテレワークが一気に広まったという経緯があります。

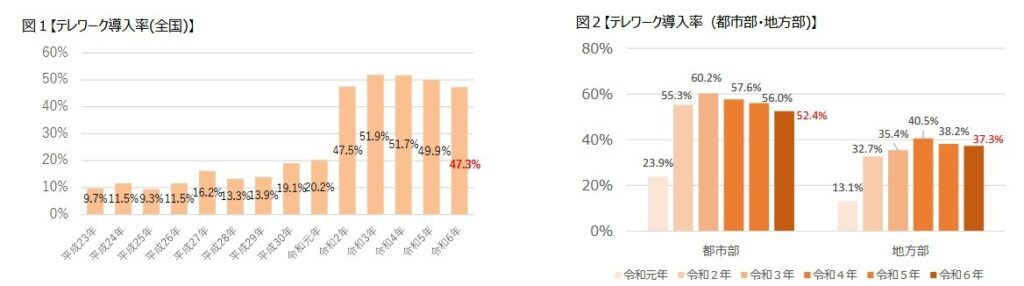

日本においても図2(左)のように2020年に一気に導入が進んだことが見えます。

しかし社会が落ち着き始めた2023年から導入率がやや減少に転じました。

理由はいくつかあるでしょうが、COVID-19の最中には”やむを得ず”テレワークを導入したものの、落ち着いた後では組織にとって良くない影響が目立ってきたということでしょう。

●簡単そうで複雑な事情

「テレワークがなぜ普及しないか」は、「労働者の給料はなぜ増えないか」と同じくらい曖昧な質問になります。

それぞれの労働者が置かれた環境ごとに事情が異なるためです。対策を立てるためには、もう少し細かく観察する必要があります。

たとえば図2(右)にあるように、都市部に比べて地方部の導入率が低くなっています。これはテレワークに必要なインフラ整備状況の差だけでなく、各地の産業構造の違いも影響していると考えられます。

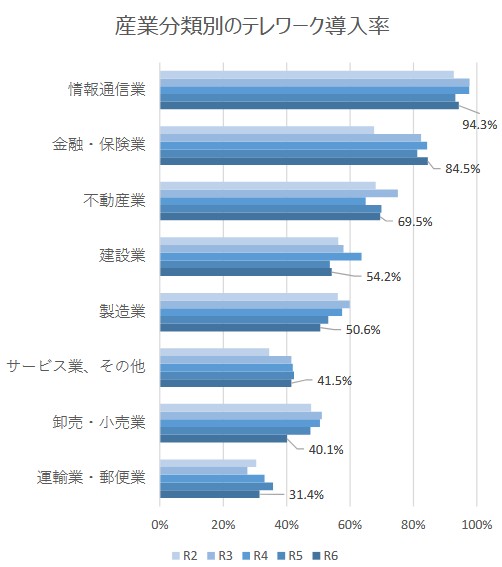

図3のように産業別でも導入率に差が見られます。

導入率が低い産業は、サービス業のように”人が現場で働く”必要がある分野といえるでしょう。

かたや情報通信業のように、PCとネットワークさえあれば働く場所を問わない分野もあります。

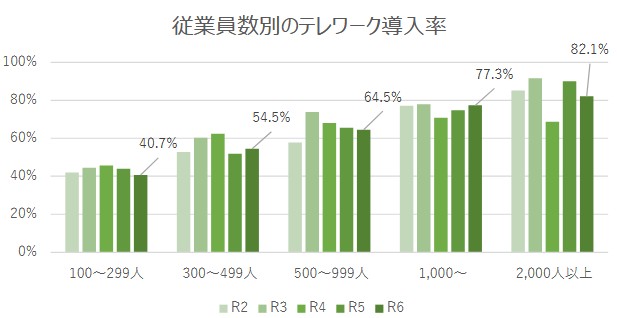

図4では企業の従業員数別に導入率を比較したものです。

大企業に比べて中小企業の導入率が低いことがよくわかります。

●2025年度の取り組み

今回の府省連絡会議では2025年度の取り組みテーマが掲げられました。

まずテレワーク普及状況を把握するために各種の統計調査を実施します。

次にテレワークの環境整備として、テレワーク導入や推進のガイドライン、セキュリティの対策、中小企業や地方公共団体で導入する際の手引きを整備します。いろいろな現場でこれからテレワークに取り組もうという組織を手助けするものです。

意識改革として女性活躍・ワークライフバランスの推進や、国家公務員のテレワーク推進をおこないます。

資金面での補助として、中小企業向けの助成金、地方移住促進の支援事業等も用意されています。

いずれも連絡会議に参加している府省としては、それぞれの範疇でできることを並べています。

●テレワークが生産性に有効な条件

ではそれらの施策がほんとうに的を得ているか、と問うと自信はないのではないでしょうか。

問題のありかが、個人の話なのか、組織の話なのか、社会の話なのか、あるいはそれらの相互作用なのか、よくわからないためです。

最近の文献[3][4]やその他の先行研究においても、テレワークと生産性の関係は必ずしも明確にはなっていません。

共通して主張できそうなのは、次のすべての条件が揃ったときには生産性は高いということのようです。

1)十分なテレワーク環境が整っている、かつ

2)テレワークに習熟し、自己管理ができる人、かつ

3)職務がテレワークに向いている

COVID-19の時期に、あわててテレワークを導入した企業では、1)や2)が満たされない事態も多かったのではないでしょうか。それが図2のような反動現象につながっている気がします。

さらに3)のような職務内容があいまいなままで導入した失敗もあるでしょう。本来はチームで相互に顔を見ながら進めるべき仕事を、テレワークでしのごうというのはやはり無理が出てきます。

●格差・不公平・不信

そもそもテレワーク”だけ”で実施できる仕事というのはかなり少ないではないかと思います。

基本的にはデスクワークが基本で、一人で完結する作業であることが求められます。

図3の産業別の導入率をみても明らかなように、対人的な仕事には向いていません。工場での作業のように、皆が一カ所に集合して、連携しなければできない仕事も同様です。

そのようにテレワークを成功させるためには、企業内で一人一人のジョブ定義をしなおす必要があります。

そうなると、同じ企業内であっても、さらに同じチーム内でも、個人作業の多い人とチーム作業の多い人では、テレワークの効き目は異なってきます。

これは企業内でテレワーク(在宅勤務)が認められる人とそうでない人との違い(通勤の有無でいえば労働格差)を生む結果になります。

それはチーム内・企業内での不公平感を増長させます。

また管理職にとっては、テレワークをしている部下が上記2)の自己管理力を満たしているかに不信感を抱いています。それがテレワーク導入に反対する意見につながってゆきます。

一口にテレワーク普及といっても、国が打てる施策は限られてきます。

確実に有効そうなのは、中小企業向けの支援助成金によって1)の条件を満たすように働きかけることでしょうか。

●良くも悪くも先行する米国

JPモルガンやアマゾンなど、米国の優良企業でも週5日の出社を義務化する動きがあります。これらは少々極端な例でしょうが、全体としてテレワークの実施率はやや低下しています。

米国でも日本でも、完全なテレワークよりも、週3日出社・2日テレワーク等の”ハイブリッド”型が一番多いようです。上にあげた1)~3)の条件を企業現場に合わせて調整(あるいは妥協)している様子がうかがわれます。

他方、COVID-19の時期に一気に不況となった鉄道業、不動産業、飲食業にとっては、少しでも出勤回帰が進んでほしいと期待していることでしょう。

経済的な面を考えると、テレワーク推進とのバランスは難問となります。

●日本型働き方の再検討

日本では、これからどんどん人口が減り、高齢化が進みます。

勤勉といわれてきた日本人もその働き方をいっそう生産的にしなければいけない時期に来ています。

1)2)を満たすような優秀な人から、企業は3)を問われている時代です。

テレワーク やめたわが社に さようなら

山宗雲水 [5]■

[1] テレワーク関係府省連絡会議第16回(2025.06.20)資料16-1「政府におけるテレワーク推進体制と総務省の今後の取組」 https://www.soumu.go.jp/main_content/001016341.pdf

[2] デジタル社会の実現に向けた重点計画(2025年度) https://www.digital.go.jp/policies/priority-policy-program

[3] 久米、鶴、川上「在宅勤務で個人の生産性はどう変わるか」、RIETIディスカッション・ペーパー 23-J-044、2023年10月 https://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/23j044.pdf

[4] 佐藤・松浦「労働生産性の維持と社員のWLBが両立できる在宅勤務のあり方」、日本労働研究雑誌 2024年特別号(No.763)、2024年1月25日 https://www.jil.go.jp/institute/zassi/backnumber/2024/special/pdf/063-075.pdf

[5] テレワーク川柳2023会長賞(一般社団法人日本テレワーク協会) https://japan-telework.or.jp/associationactivities/senryu/2023_senryu/

.jpg)