投票前の予習

(2025.07.04)

少し前になりますが、4月30日に財務省から「日本の財政関係資料(令和7年4月)」が公表されました。

https://www.mof.go.jp/policy/budget/fiscal_condition/related_data/202504.html

財務省は国の歳出・歳入(要するに収入と支出)を管理しており、その概要をまとめたものです。

●なぜ重要な資料なのか

財務省はいわゆるサイフの管理者ですから、国民から見るとどうしても融通がきかない、税金の取り立ては熱心といった感覚を抱きがちです。

それは国民が”日本のサイフは自分にとってこうあってほしい”という願望があって、それに対して現実の政策が厳しく映るからだと思います。

今、参議院選挙が始まったばかりです。

候補者の多くは減税や社会保障制度の話に触れるでしょうが、有権者としてはその主張に納得できるかどうかが重要です。

そのためには、日本のサイフがどういう状況かをなるべく冷静に見る必要があります。

まずこれらの資料を読み込んでおくことは、その判断に役立つものと思います。

●学校の教材

財務省の「財政関係パンフレット・教材」のサイト[1]には、わかりやすい解説資料や教材が置かれています。

そのまま学校の教材に利用できることを考慮しています。

たとえば、

「【財政学習教材】日本の「財政」を考えよう」

読み仮名のルビをふってありますから、きっと中学生程度を読者対象としているのでしょう。

「介護(かいご)」の説明文は

「介護が必要になった時に、少ない負担でサービスを受けられるように、国が一部支援しています。」

ですから、残念ながらお役所言葉がそのままです。ルビと説明文が少しチグハグな印象を持ちます。

もっとも利発な小学生ならすらすら理解するかもしれません。

「【財政学習動画】日本の「財政」を考えよう」

上の教材の動画版です。

多くの情報は詰め込まず、国のサイフが危ないという点を印象づけた上で、若い人たちが考えるべきとする演出です。生徒に関心を持たせることを目的としているので、これでよいのでしょう。

案外、大人でもこの動画の内容を理解していない人がいそうです。

●一般市民の勉強用

たとえば、

「これからの日本のために財政を考える」

政府の仕事にあまり詳しくない一般市民が、税金や社会福祉の費用などの実態を知ることができます。

普通に働いて税金を納めている(天引きされている)人にとっては、資料内に”借金”という言葉がやたらと目につきますから、刺激的です。

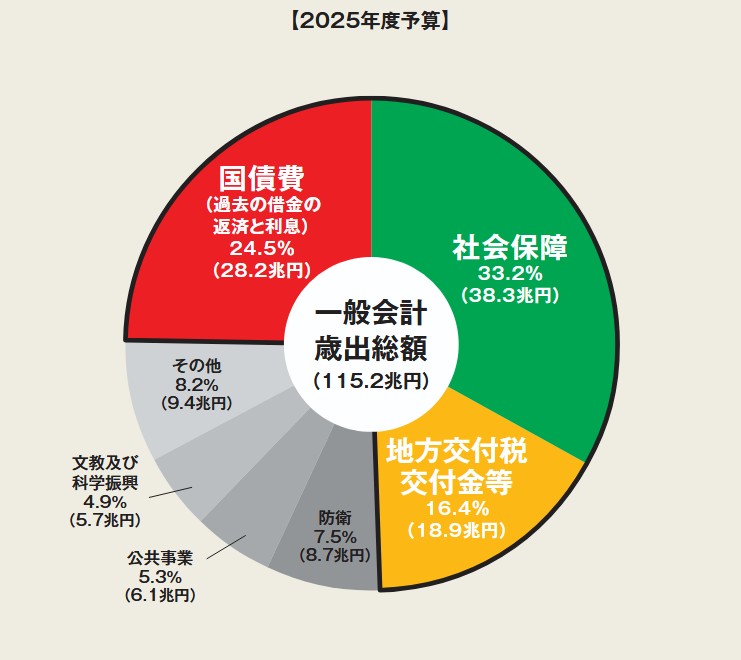

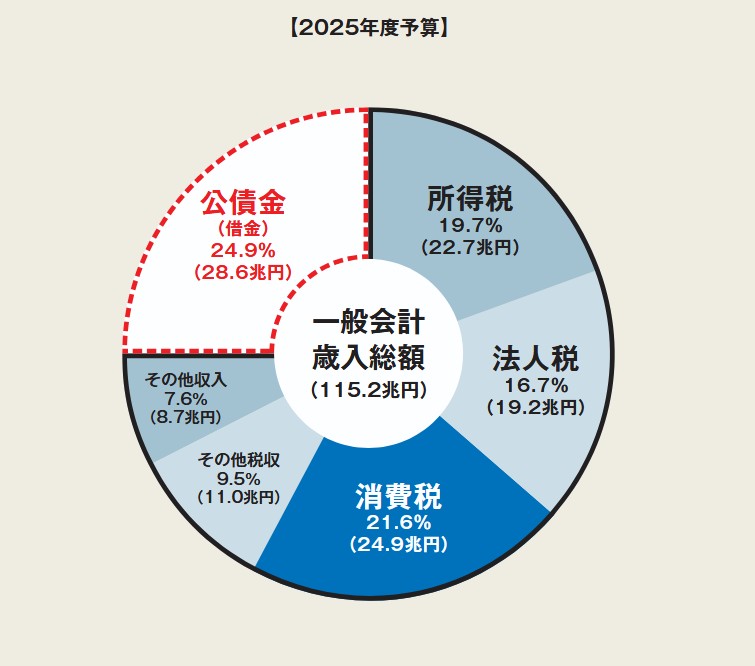

2025年度予算の「歳出」と「歳入」の内訳を図1と図2に掲示します。

歳入において公債金(いわゆる借金)が1/4近くあります。また歳出では社会保障費が1/3を占めています。

「より良い未来のために、今できることを考えよう」

未来から現在を眺めるというフューチャー・デザインという考え方で編集されています。

財務省への不満は”日本のサイフはこうあってほしい”という願望との差異と書きましたが、実はその願望は個人的であいまいなものを積み重ねただけのものかもしれません。

フューチャー・デザインはもう少し納得のいく形で、皆で将来像を議論しようとするものです。

上の教材を読んだ生徒が学校で取り組むのにはよい流れでしょう。

あるいは人口減少に悩む地域で、市民が議論するために使えるのではないでしょうか。

●だんだん専門的で難しくなる

「「国の財務書類」からみる財政」

これも一般市民が読める文章ですが、教科書的な硬さがあります。貸借対照表とか損益計算書といった財務書類の側面から国の財政を説明しています。一言一句をきちんと読むにはよい資料です。

「日本の財政関係資料」

上の資料を裏付ける図表が満載です。過去からの変化を示すグラフが多いですから、数十年前と比較しながら読むことができます。

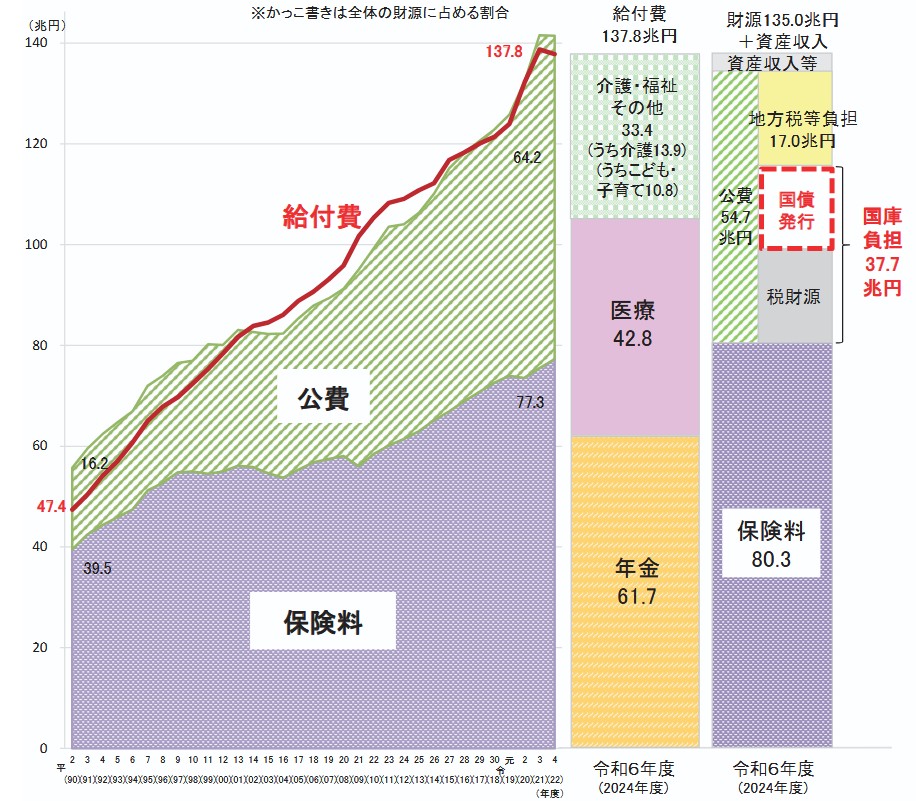

上図では社会保障費は歳出の1/3を占めているとわかりましたが、さらにその内訳を次の図3が示しています。

「年金」は半分以下ですが、医療費・介護・福祉費がそれより大きくなっています。また全体の給付費は保険料でまかなえない分を公費(税金)で補っていること、それも年々増大していることが見えます。

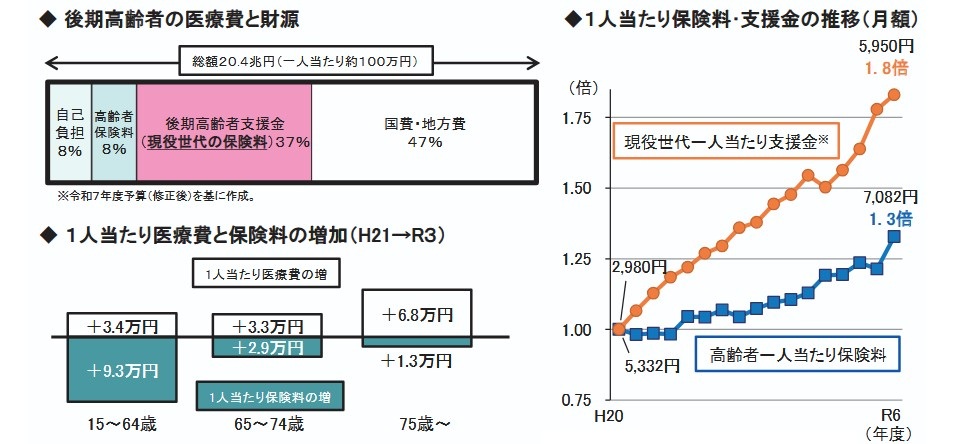

では一人当たりの負担額はどの程度かを図4が説明しています。

左上の図は後期高齢者一人当たり約100万円の医療費がかかっていることを示します。その37%を現役世代の保険料でまかなっています。

左下の図はこの十年間に現役世代の保険料負担は10万円近く増え、逆に後期高齢者の医療費が7万円近く増加しています。

月額での負担額推移を示したのが右の図です。やはり現役世代の負担のほうがより増えていることがわかります。

●大人もアップデートが必要

税金や社会保険料の話は「富の再配分」の議論となります。

税金や社会保険料はいったん国が集めた後、福祉はじめ公共サービスのかたちで国民に戻ってきます。その方法が適切かどうか、将来にわたって持続可能かといった議論が本来あるべきです。

投票権のある大人は、候補者の演説や党首たちのTV討論を見て、その主張がどこまで日本の実態に沿っているか、上の図を見ながら確認する必要があります。

減税をおこなうと、どこにどのくらいの影響が出て、その結果、どこが変わるかをしっかり見ることです。

耳に心地よい言葉に惑わされずに、財政状況を理解した上で投票先を決めるべきです。

ただしそうなるとどの候補者も落第かもしれませんが。

学校で動画教材などを利用しつつ、最新の情報を勉強している中高生に比べて、大人(特に高齢者)の頭のアップデートはできているでしょうか。

かつて、毎年給与が上がっていき、地方がどんどん発展していった時代は過去の話になりました。そして”縮小”の時代になって、これまでの生活の質がどんどん削られていくようになりました。

それでも豊かさを実感できた世代の人たちはまだましといえます。

それにもかかわらず、「お金が足りない」、「生活が不便になった」と不満をこぼす老人は、若い人から白い目で見られることを覚悟したほうがよいでしょう。

今からでも遅くないので、中学生向け教材を大急ぎで勉強してから、投票に行きましょう。■

[1] 財政関係パンフレット・教材 https://www.mof.go.jp/policy/budget/fiscal_condition/related_data/index.html

[2] 「これからの日本のために財政を考える」 同上

[3] 「日本の財政関係資料」 同上

.jpg)