水の安全と安心

(2025.08.02)

7月18日に食品安全委員会の「有機フッ素化合物(PFAS)」の評価に関する情報が更新されました。

https://www.fsc.go.jp/osirase/pfas_health_assessment.html

更新された内容は「有機フッ素化合物(PFAS)」評価書に関するQ&A(2025年7月18日)[1]です。

●話せば長い

2024年6月に食品安全委員会がPFASの安全性についての調査結果を評価書という形で公表したのですが、公表後の悶着が尾を引くことになりました。

順を追って書いてみます。

●PFASとは

PFAS(Per- and Polyfluoroalkyl substances)は有機フッ素化合物の総称で、1万種類以上もあるとされます。

撥水性や化学的安定性を有することから、かつて幅広い用途で用いられていました。たとえば防水加工した衣類、フライパンのコーティングなど日常生活でよく見かけるものです。

そのPFASの中で、

パーフルオロオクタンスルホン酸(PFOS:Perfluorooctane sulfonate )

パーフルオロオクタン酸(PFOA :Perfluorooctanoic acid)

については、分解されにくい、高い蓄積性といった性質を持つため、それぞれ2010年、2021年に第一種特定化学物質(注)に指定され、その製造及び輸入が原則禁止されています。

(注)難分解性、高蓄積性及び長期毒性又は高次捕食動物への慢性毒性を有する化学物質を指します。製造や使用、表示義務などについて制限があります。

また、2020年にPFOSとPFOAは水質管理目標設定項目になり、海外の動向などを参考にして暫定目標値が設定されました(2種の量の和として0.00005 mg/L=50 ng/L以下(暫定))。

さらに、PFOS、PFOA に加え、パーフルオロヘキサンスルホン酸(PFHxS:Perfluorohexane sulfonate)も同様に第一種特定化学物質に指定されました。

●米国の状況

米国ではPFASについては早くから問題が出ていました。

PFAS関連の製品を製造していたデュポン社や3M社では、1980年頃から従業員の健康被害への懸念が生じ、その後、デュポン社は工場周辺の住民数千人から提訴されました。2000年に3M社はPFOSとPFOAの製造を中止すると発表しました。

その後、米国環境保護局(EPA)は業界主要8社との間で2015年までにPFOAとPFOSを自主的に廃絶することに合意しました。

このような動きを見ると、米国はPFAS対策先進国といえるでしょう。

●”自ら行う”食品健康影響評価

海外における最近の動向[2]を見ると、米国が2023年に飲料水のPFOS、PFOAの目標値をともに4ng/Lというきわめて低い値に設定しました(分析装置で検出できないレベル)。しかし他の国の対応はまちまちです。

このような動きを受けて、食品安全委員会は2023年1月にPFASを”食品安全委員会が自ら行う食品健康影響評価の対象”(注)とすることを決定し、その専門調査チームとして「PFASワーキンググループ(以下、WG)」を設置しました[3]。

(注)食品安全委員会では、食品安全基本法に基づき関係大臣から諮問のあった場合のほか、国民の健康への影響が大きいと考えられるもの等について、自らの発意により食品の安全性に関するリスク評価を行うことができます。

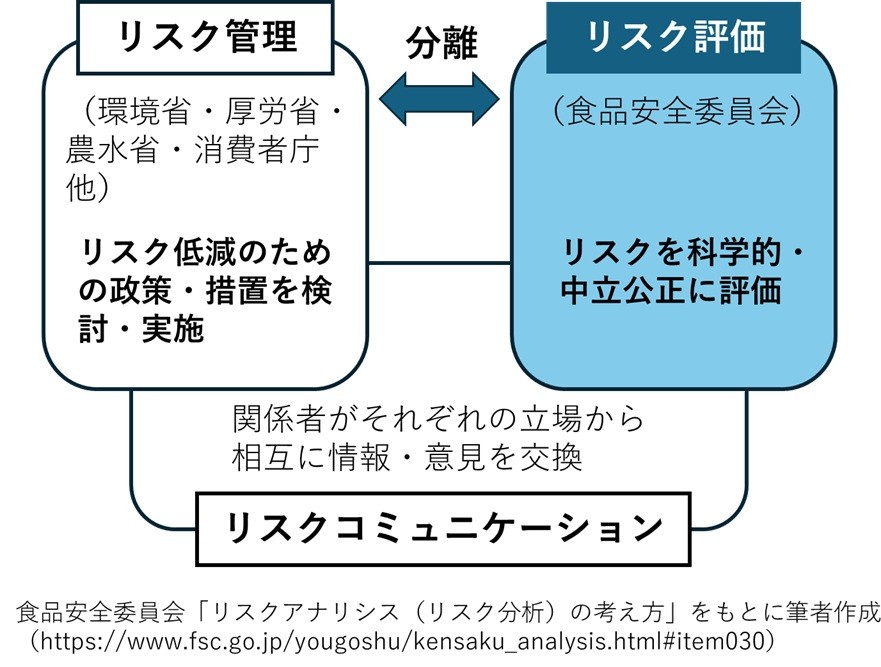

一般に「リスク分析」とは図1のように「リスク評価」と「リスク管理」に分けられます。この差異の説明は少々難しいのですが、おおまかには、評価は客観的・中立的に分析すること、管理はその結果を踏まえて現実の政策を実施することといえます。

食品安全委員会の仕事は対象を冷静に分析することにあります。

●WGの報告

このWGでは、10人の専門委員と12人の専門参考人が、PFASに関する論文や各国政府機関の報告書など数百の文献に目を通し、議論しました。

9回の会合を経て、2024年6月にWGの調査結果がまとまり、内閣総理大臣に報告されました[4]。これらの一連の動きや報告書は[5]にまとまっています。

結論だけ書くと、

”食品健康影響の指標値は、耐容一日摂取量(TDI)として

PFOSは 20 ng/kg 体重/日(2×10-5 mg/kg体重/日)、

PFOA は 20 ng/kg 体重/日(2×10-5 mg/kg体重/日)

と設定することが妥当と判断した。

PFHxS については、評価を行う十分な知見は得られていないことから、現時点では指標値の算出は困難であると判断した。”

●リスク評価に至る経緯

WGの仕事を時間順に説明します。いろいろややこしい話がありますので、1ステップずつ書いてゆきます。

(1) WGはまず文献調査を外部の専門組織(注)に委託して257件の文献を収集しました。そこから文献の要旨を読んで236件を抽出しました。

(注)一般財団法人化学物質評価研究機構(CERI) https://www.cerij.or.jp

(2) WGメンバーがおのおのの見識で文献31件を追加しました。CERIの収集文献(236件)と合わせて計267件を「文献セット」と称しました。

(3) さらに調査を進める中で各メンバーがPFASの健康影響に関係すると考えた文献も追加しました(追加文献とよぶことにします)。

(4) WGメンバーが文献セットと追加文献の各文献を”全文”精査しました。精査するときのポイントは、POD(健康に悪影響がないと考えられる物質の量)やエンドポイント(望ましくない具体的な事象)と関係が示されているかどうかにありました。

(5) その結果、元の文献セットと追加文献の中から268件の文献を「参照文献リスト」に掲げました。この文献リストは評価書の末尾に公開されています。(元の文献セット257件のうち78件が参照文献として採用されたとありますので、残り190件はWGメンバーから追加された勘定になります。)

(6) WGの第7回会合(2024年1月)にて評価書案がまとまり、親委員会に報告されることになりました。

(7) 食品安全委員会第928回(2024年2月)にWGから評価書案が報告され、一般公開をしてパブリックコメント(意見・情報)を募集することが決まりました。

(8) 評価書案に対するパブコメ募集(2024年2月7日~3月7日)。

(9) 募集期間中の2月22日に一般向けのオンラインセミナーが開催され、WGメンバーからの報告と質疑応答がおこなわれました。

(10) インターネット、ファックス、郵送によって計3,952通のパブコメが届きました。

(11) WG第9回(最終回、2024年6月)にてパブコメに対する回答案がまとめられました。パブコメ1件ずつ回答するのは多すぎて無理なため、14の意見グループに分類してそれらに回答するという形をとりました。

(12) 以上の結果をまとめて第944回食品安全委員会(2024年6月25日)へ報告されました。

(13) 同日、食品安全委員会より内閣総理大臣へ評価結果が報告されました。

●余波は続く

食品安全委員会の評価書[4]が2024年6月に公表されましたが、これで終わりではありませんでした。

この段階までは「リスク評価」であり、実際にどの程度の基準値に設定して実施するかを決めるのが行政部門の「リスク管理」です。

(14) 環境省は水道の品質について責任を持っていますので、食品安全委員会の評価書が出たことから、2024年5月に水道水の水質基準を見直しました[6]。その結果、

”我が国の水道水の水質基準値等の設定で通常用いられている体重50kg、一日当たり摂取量2L、また、水道水の割当率については 10%を用いると、より安全側を見て合算値として50ng/L(0.00005mg/L)が適当”

とされました。

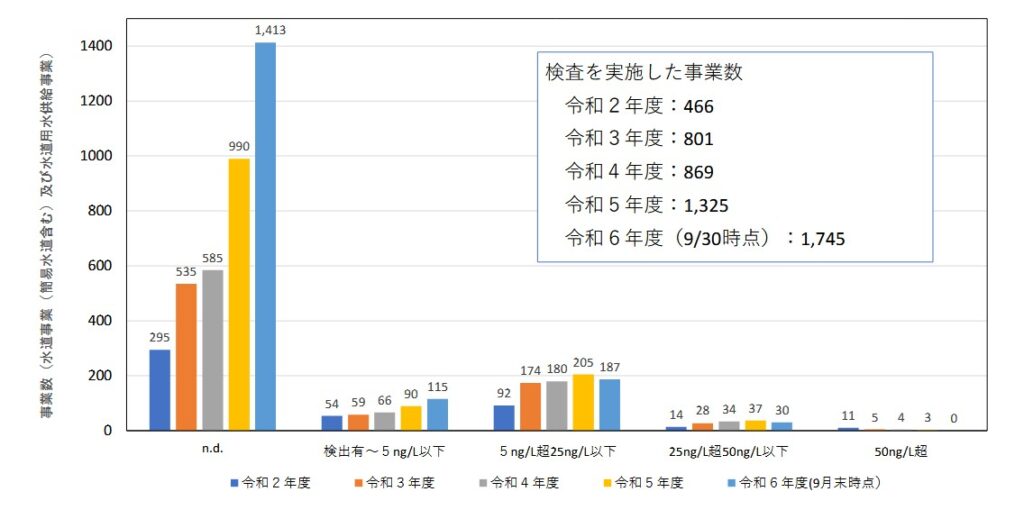

(15) その後、全国の水道で水質調査を実施し、結果を公表しました[7]。それによると、環境省が水質基準として設定した合算50ng/Lを超過した水道は2020年度~24年度まで延べ40件以上あったことが判明しました(図2)。

(16) 水道水のPFAS調査結果には市民組織も敏感に反応しました。その動きの中で[8][9]のような厳しい指摘が出てきました。特に重要なのは”参照文献が差し替えられた”、”文献の結論を誤る等、健康影響を認めようとしない”という指摘です。

●文献差し替え?の疑惑

(17) ”参照文献が差し替えられた”という指摘については、科学的・中立公正を矜持とする食品安全委員会としても黙っていられず、中央環境審議会で補足説明をおこなっています[10]。

この説明には、わざわざ、

”パブリックコメント、報道等で「論文が無視された」「不透明なプロセスで評価の根拠となる参照文献が”差し替えられた”」等の指摘があったことを受け、下記のように説明しました。”

と注記しています。

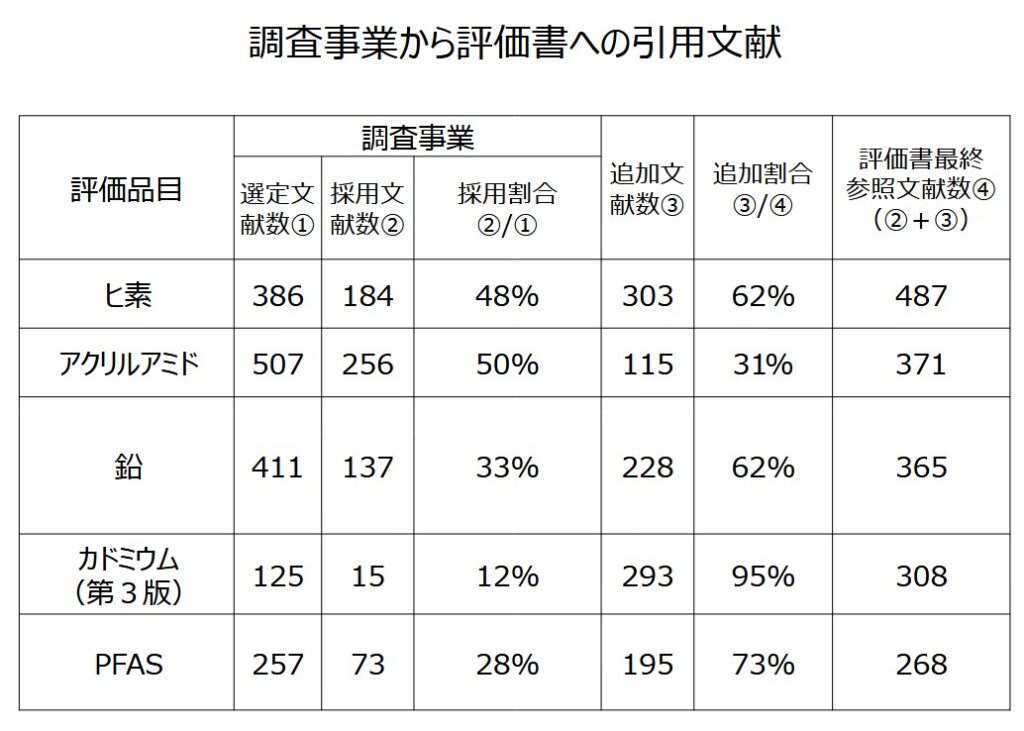

その説明資料によると、文献の追加・削除はけっして珍しい話ではなく、これまでのヒ素や鉛、カドミウム等の評価においても似たような状況のようです(図3)。

(18) この後も食品安全委員会のホームページで「「有機フッ素化合物(PFAS)」評価書に関するQ&A」を更新し続けています。7月18日に更新されたQ&Aには、上に書いた文献の差異について回答を書いています。特に注釈して、

”なお、これらのPFASワーキンググループにおける議事録とそこでの議論の土台となった資料についてはWebサイト上で公開されており、これによって、上記3のとおりに手続きが進行したことを確認することが可能です。”

と断っています。

このような委員会の対応は図1でいうところのリスクコミュニケーションにあたるでしょう。批判は批判として受け止め、指摘事項に対して具体的に回答しようとする姿勢をとっています。

ただ筆者が残念に感じたのは、上記経緯の(3)(4)(5)において文献リストを追加・削除した履歴とその理由をWGが常に公開しておけばよかったという点です。

文献選定の結果よりも(誤解も含めて)途中プロセスの不透明さを批判されたのは確かに痛い。今後、同様な審議をおこなう際には履歴に注意を払うべきという教訓になります。

●PFASを巡るパブリックコメントの実態

ところで[11]を見ると、同時期に食品安全委員会から募集されたパブコメにおいては、次のような意見数でした。

・カドミウムのテーマに対する意見: 4件

・ジクロロプロペンのテーマに対する意見: 1件

・サルファ剤のテーマに対する意見: 1件

・遺伝子組換え微生物のテーマに対する意見: 20件

これと比べるとPFAS評価書案への意見が4,000件近くあったという点は目につきます。

パブリックコメントでは政策の案に対して一般の人が自由に意見を述べることができます(書き方の制約はありますが)ので、政策を決める際に透明性を保つ大事な制度の一つです。

しかし上のようにテーマに対する意見数がふだんは少ないのに、特定のテーマに対して”異常に”盛り上がる傾向が見られます。それだけ”一般の人”の関心が高いということなのかもしれませんが。

●PFASロビー活動としてのパブコメ

パブコメの実態として興味深い記事があります[12]。ここには国際的なPFAS問題に対する日本企業の動きが書かれています。

2023年2月にEUでPFASを全面禁止とする案が提案されました。

同年3月から半年間のパブコメ募集期間がありましたが、EU各国からの意見数よりも日本からの意見数が圧倒的に多いという現象が見られたとのことです。

PFASは環境中でなかなか分解しないため、人の健康や環境に悪影響が及ぶとされています。それを禁止することは必然でしょうが、PFASを含む素材は今の生活に欠かせないものになっています。太陽光発電やリチウム電池、医療部品にも使われています。

その代替品を短い移行期間内に開発しない限り、使用できなくなるということです。つまりPFASを禁止することによって皮肉にも地球温暖化を進めてしまうという状況になりかねないのです。

素材を輸出している日本企業は多く、このEU規制の影響を受けることは自明でした。このときに「パブコメを提出しないと、個社/団体がこの制限案を認めたこととなる」[13]として業界団体が各社にパブコメ提出を促しました。経済産業省や経団連、化学工業会も意見を出しました。日本から意見数が多くなったのはこのような事情によります。

このようにパブコメは一市民の率直な意見というだけではなく、企業、業界、団体、国の意見表明という意味も持ちます。

また極端にいえば街頭の署名活動と同様に、同じパターンでパブコメを多数投稿することを目的とした活動も見受けます。[9]にはパブコメ用のひな型まで掲載されています。

このようになると、もはやパブコメ1件ずつの中身ではなく、数で勝負という考え方に支配されます。

パブコメを出す側も受け取る側もそういう考え方を前提としているのであれば、コメント数が多かったから良かったとはなりません。プラカードを持った抗議集団が政府機関に押し寄せる風景と大差はなくなります。

●安全と安心

「安全」は科学的に客観的に議論できるものです。ある現象の発生確率とその被害予想は計算可能です。しかし今回のPFASについて難しかったのは参照する文献ではPFASの影響予測には不足だったという点です。あいまいな情報から”科学的に”言えることは限られます。ここまではリスク評価の範囲です。

他方、「安心」は納得の心理です。中には「完全なゼロ」でないと納得しない人もいるでしょう。現実に安心に近づけるような対策を立てるのが行政の責任です。これは環境省や国土交通省などの行政機関の役割です。

現実には安全と安心の境界線は曖昧です。市民が批判的になっていてもそれが科学の範疇か行政の範疇か定かではないことが多いです。

PFASの基準値についてはどうでしょうか。食品安全委員会は科学の範囲で説明しました。安心に携わる行政としてはどこに基準値を設定すればよいでしょうか。

実際にリスク評価とリスク管理のバランスはたいへん難しいとされます。

[14]には食品安全委員会発足のきっかけとなった「牛海綿状脳症(BSE)対策」(2004年)と、「食品中の放射性物質対策」(2011年)の2つの事例を取り上げて、科学的中立性と政策立案のせめぎ合いが述べられています。

ごく最近でも新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のワクチン接種や行動制限についても、科学的な評価と政策が混乱した状況だったことが思い出されます。

結局のところ、評価と管理の間のリスクコミュニケーションと相互理解が必要ということです。さらにいえば、市民とのコミュニケーションも忘れてはならないでしょう。それによって「安全」の客観性が高まるとともに、「安心」の納得感も深まるというものです。

●熟慮と熟議

PFASの廃絶については総論賛成、各論反対となりがちです。相反する事柄をまとめて、どのような実行案を作るかは格好のディベート・テーマになるでしょう。まず個人がしっかり考えること、そして考え方の違う者同士がよく議論すること、がやはり大事ということです。■

[1] 「有機フッ素化合物(PFAS)」評価書に関するQ&A(2025年7月18日) https://www.fsc.go.jp/foodsafetyinfo_map/pfas_faq.html

[2] 柴田「PFASに関する国内・国外状況について」、生活と環境(令和5年7月号) https://www.jesc.or.jp/Portals/0/center/library/seikatsu%20to%20kankyo/202307_Shibata.pdf

[3] 第887回食品安全委員会(2023年1月31日)議事録 file:///C:/Users/harad/Downloads/kai20230131fsc_700-1.pdf

[4] 食品安全委員会「評価書 有機フッ素化合物(PFAS)」(2024年6月) https://www.fsc.go.jp/fsciis/attachedFile/download?retrievalId=kya20240625001&fileId=201

[5] 「有機フッ素化合物(PFAS)」の評価に関する情報 https://www.fsc.go.jp/osirase/pfas_health_assessment.html

[6] 中央環境審議会「水道における水質基準等の見直しについて(第1次答申)」(2025年5月8日) https://www.env.go.jp/content/000313544.pdf

[7] 環境省「水道における PFOS 及び PFOA に関する調査の結果について(最終とりまとめ)」(2024年12月24日) https://www.env.go.jp/content/000275570.pdf

[8] 高木基金PFASプロジェクト「「PFAS評価書」検証レポート」(2025年3月3日)

https://www.takagifund.org/activity/2024/20250303_takagipfas_report.pdf

[9] 中下「食品安全委員会のPFASリスク評価の問題点」、水道水質基準に関するパブコメ学習会(2025年3月17日) https://c.kokumin-kaigi.org/wp-content/uploads/2025/03/食安委PFASリスク評価の問題点20250317.pdf

[10] 食品安全委員会「PFASのリスク評価における文献選定及びその利用について」、中央環境審議会水環境・土壌農薬部会、水道水質・衛生管理小委員会及び人の健康の保護に関する水・土壌環境基準小委員会(2025年4月25日)提出資料 https://www.fsc.go.jp/osirase/pfas_health_assessment.data/kankyoushingikai_20250425.pdf

[11] 食品安全委員会 意見募集の結果について(令和5年度) https://www.fsc.go.jp/iken-bosyu/iken-kekka/kekka_r05.html

[12] 井上、森「速報・欧州PFAS規制案パブコメ提出状況と指摘されている論点」(2023年7月) https://www.mizuho-rt.co.jp/business/consulting/articles/2023-k0032/index.html

[13] FCJ「PFASの最新規制動向-2月7日公開 欧州PFAS制限案の概要とパブコメ対応について」(2023年3月) https://cfcpj.jp/pdf/No3_webiner_Document-20230407.pdf

[14] 有本、佐藤、松尾、吉川「科学的助言」、東京大学出版会(2016年)

.jpg)