隣の芝生

8月7日(木)に人事院勧告が出されました。

https://www.jinji.go.jp/seisaku/kankoku/archive/r7/r7_top.html

●隣の芝生は青く見える

民間企業に勤めるのと、公務員になるのとどちらが良いか。

人によって意見はさまざまです。

だいたいは最初に就職する際にどちらかを選択して、そのまま仕事人生を終えるのが(少なくともこれまでは)多かったのではないかと思います。

そうすると互いの仕事の実情を知らないままになります。

ともすれば、”公務員は仕事が楽だし、退職後も安泰だ”とか”民間企業のほうが思い切り自分の仕事ができる”とかの互いに想像するだけになります。

そして自分が知らない他方のほうが何かと良さそうに見えます。

いわば「隣の芝生は青く見える」現象です。

人事院の勧告が出て、国家公務員の給与や待遇の状況がかいま見られますので、参考として引用してみます。ほんとうに隣の芝生は青いか、比較してみてはどうでしょうか。

●人事院とは

人事院とは、「国家公務員法に基づき、人事行政に関する公正の確保及び国家公務員の利益の保護等に関する事務をつかさどる中立・第三者機関として、内閣の所轄の下に設けられた機関」です。

要するに国家公務員の労働環境や給与(俸給といいます)を見ている機関です。

国家公務員は労働基本権が制約されているため、一般企業における労働協約がありません。かわりに毎年、人事院が勧告を出します。

局長とか次官といった幹部職員は内閣人事局が一元管理しています、中堅の管理職員はそれぞれの省庁内の人事部門が管理しています。

このあたりの分担は外部の者にはわかりにくい点です。

以前、行政改革が議論されたときの資料[1]には、国家公務員の人事制度について、内閣人事局がPLANとACTを担い、各府省がDO、人事院がCHECKを担うとあります(※)。

今回、人事院が国家公務員の俸給と待遇について「勧告」を出したのもCHECKの一環ということです。

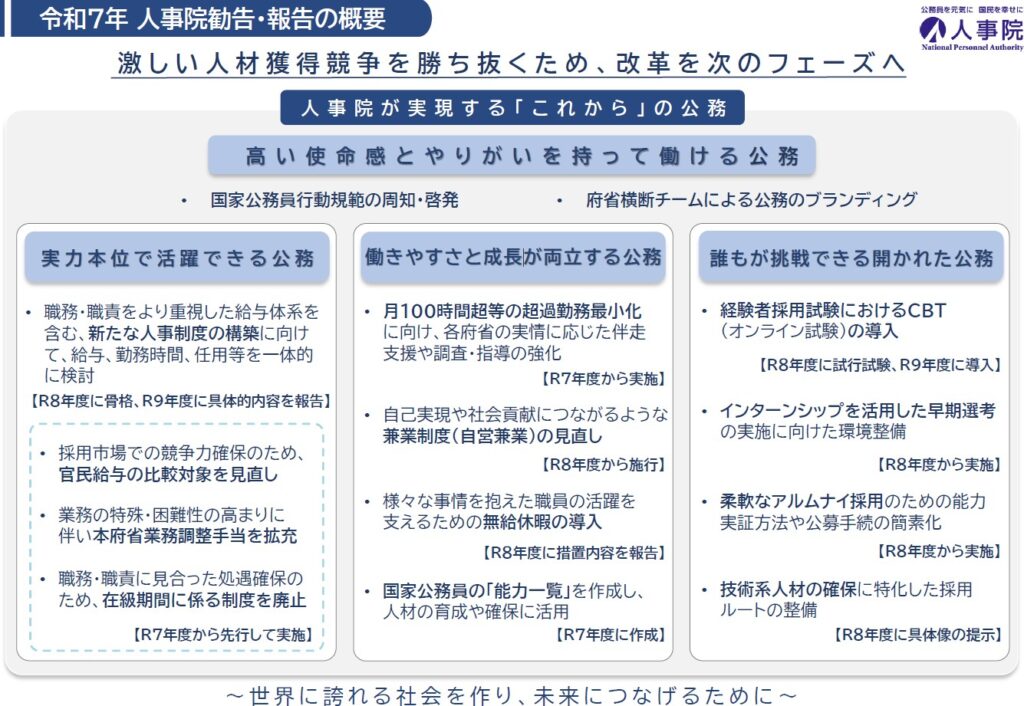

今年度の勧告の骨子は図1にまとめられています[2]。

(※)Plan-Do-Check-Action(PDCA)サイクル

●国家公務員の俸給

国家公務員は一般職と指定職に分かれていて、前者は課長クラスまで、後者はそれより上位のいわば経営幹部層といえます。

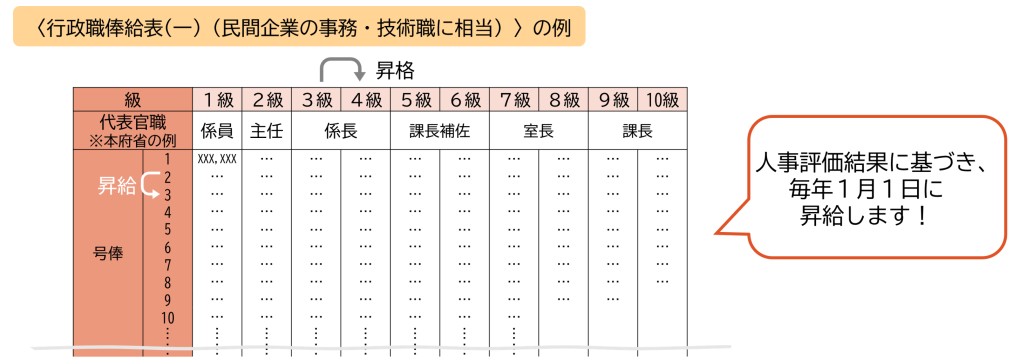

一般職の公務員は「行政職俸給表(一)」によって基本給が決まります。この俸給表は民間企業の給与を参考にしています。

一方、指定職の給与は民間企業の役員報酬を参考にしています。

このあたりの一般的な説明は[3]にあります。

国家公務員全体(約25万人)はもっと複雑な俸給体系になっていて、行政職俸給表(一)の対象となる公務員(約14万人)の他に、税務や医療など、より技術的・専門的な職員もいて、それぞれ別の俸給表を持っています。

行政職俸給表は一般には「級」×「号俸」のマトリックスで表されます。

級には「職務レベル」が対応しており、職務内容の複雑さ、困難さ、責任の重さなどに応じています。級があがるにつれて、平から係長、係長から課長補佐、といった職位も上がります。

号棒は同じ級の中の経験年数に相当するものです。

地方公務員もだいたい似た俸給表を持っていますので、公務員と名の付く場合、俸給表を参照すれば肩書と経験年数からだいたいの年収が判明してしまいます。

●最近の変化

最近、民間企業では従業員の給与をダイナミックに設定できるように変えています。

理由の第一としては従来の年功序列型の給与では組織の中のダイナミズムが失われてしまうという危機感、第二は少子化が進行して新入社員の争奪競争が激しくなってきたことがあります。このため新人社員の給与を高く設定するように変わってきました。

国家公務員も状況は同じです。

特に最近は公務員試験の受験者が大きく減少していることが注目されています。つまり国家公務員の人気低下です。

●人事院の危機意識

人事院の給与勧告には毎年度、「本年の給与勧告のポイントと給与勧告の仕組み」[4]のような説明資料が付けられています。2025(令和7)年度の勧告では特に危機意識のようなものが表れているように見えます。

●民間企業に新人をとられない対策

今回の勧告では、

・民間給与との差(約15,000円)を縮めるため、初任給はじめ若年層に重点を置いて増額

・ボーナスも民間の支給割合(4.65月)と同等に引き上げ

とされました。これは従来路線から見て当然の内容です。

しかし特に目を引いたのは、

・これまで民間との比較をおこなうのにあたり、企業規模50人以上としていたのを「企業規模100人以上」に変更

・特に本府省職員は東京23区本店の企業規模1,000人以上に対応させる

という基準改定です。

国家公務員、中でも本府省職員となった人は民間企業からも最優秀の人材(いわばエリート)と見られており、総合職採用の83%以上の人は企業規模1,000人以上の企業から内定を受けている実績があります。

つまり今回の比較基準の改定は大手企業に新人を取られないための対策というわけです。

●やる気のある中堅への配慮

勧告の中に「本府省業務調整手当の見直し」もあります。

いくつも複雑な政策を調整しなければならない中堅層に数万円程度の業務調整手当を支給していますが、その手当の額を今年度は課長補佐級で1万円増額しています。働き盛りの世代を支援するためです。

また来年度から「在級期間表を廃止」します。一つ上の級に昇格するために、今の級に何年在級しているかを条件としていましたが、それを全廃します。つまり昇格が早くなる可能性が出ます。

●民間との比較方法の改定

勧告にあたっては、従来から民間給与との比較をおこなってきました。その際に、役職段階、勤務地域、学歴、年齢を同じくする者同士の給与を比較します(ラスパイレス方式とよばれます)。

今回は、民間と国の人員構成が異なるので、国の人員構成に民間を合わせる方法に改定しました。このようにして、民間企業の給与/ポストの感覚とできるだけ近づけることができます。(全体の1割しかポストがない職に就いている人の給与はだいたいこのくらいという感覚です。)

●年収と職責の関係は同じ(か?)

そうするとモデル例[4]で計算した場合、50歳で本府省の課長クラスの人は勧告により約1百万円増額され、年収14百万円余となります。

いかがでしょうか。この俸給額をどう見るかですが、同じ50歳の民間企業の人がこの年収を得るとしたら、会社内ではどのくらいの地位でしょうか。

世間的には、公務員は倒産の恐れもない職場で、平々凡々と仕事をしていると見られがちです。

しかし、省庁で起案した1枚の書類によって日本全国の何万人にも影響を及ぶ可能性があります。下手をするとその行政文書によって人の財産や生命まで左右してしまうかもしれないということを考えると、国家公務員の責任の重さを感じざるを得ません。

●国家公務員はブラック職場?

意欲のある人が国家公務員に採用された後、数年もしないうちに退職してしまうという状況が目立つようです。

俸給水準などは採用される前からわかっているはずですから、退職の理由は別のところにあるでしょう。よく聞くのは超過勤務の多さをはじめとするブラック職場環境です。

民間企業の「働き方改革」を推奨している国の省庁の職場が、最も遅れているという笑えない話です。

そういう意味では、俸給、人事などの面で民間と正面から競ってもあまり勝ち目はなさそうです。

●働きがいのある職場

人事院の川本総裁は「選ばれる公務組織」になるために「公務のブランディング」の重要性を語っています[5]。

いっそ国家公務員に「しか」できない仕事を正面から唱えるのがよいのではないでしょうか。

意欲のある若い人にとっては、国家公務員に「しか」できない仕事の魅力ややりがいに比べれば、俸給や待遇も二の次になるのではないでしょうか。■

[1] 国家公務員制度改革推進本部顧問会議(第6回会合)(2009年1月15日)資料4 内閣人事局のイメージ https://www.gyoukaku.go.jp/koumuin/komon/dai6/siryo4.pdf

[2] 令和7年 人事院勧告・報告の概要 https://www.jinji.go.jp/content/000011723.pdf

[3] 人事院「国家公務員の給与制度の概要」 https://www.jinji.go.jp/seisaku/kyuyo_seidogaiyo.html

[4] 人事院「本年の給与勧告のポイントと給与勧告の仕組み」(2025年8月) https://www.jinji.go.jp/content/000011724.pdf

[5] 令和7年8月7日 人事院勧告・報告における川本総裁記者会見の概要 https://www.jinji.go.jp/kouho_houdo/kisyakaiken.html

.jpg)