山男の歌

(2025.09.21)

昭和の名曲に「山男の歌」があります。

”娘さん よく聞けよ~”という有名なフレーズから始まります。

今どきは山女もいますし、山外国人もいますから、もっと他の歌詞も作らなくてはいけないかもしれません。

続くフレーズはもっとシニカルです。

”山で吹かれりゃよ 若後家さんだよ”[1]。

●山岳遭難データの分析

9月18日にスポーツ庁から「警察庁・長野県山岳遭難データの分析結果を公表します」が発表されました。

https://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/jsa_00210.html

(注:ここに掲載されている分析結果のアドレスは不通なので、国立登山研修所のサイトから直接アクセスする必要があります[2][3][4]。)

●遭難の推移

この発表資料より先に[5]の資料を見ておきます。

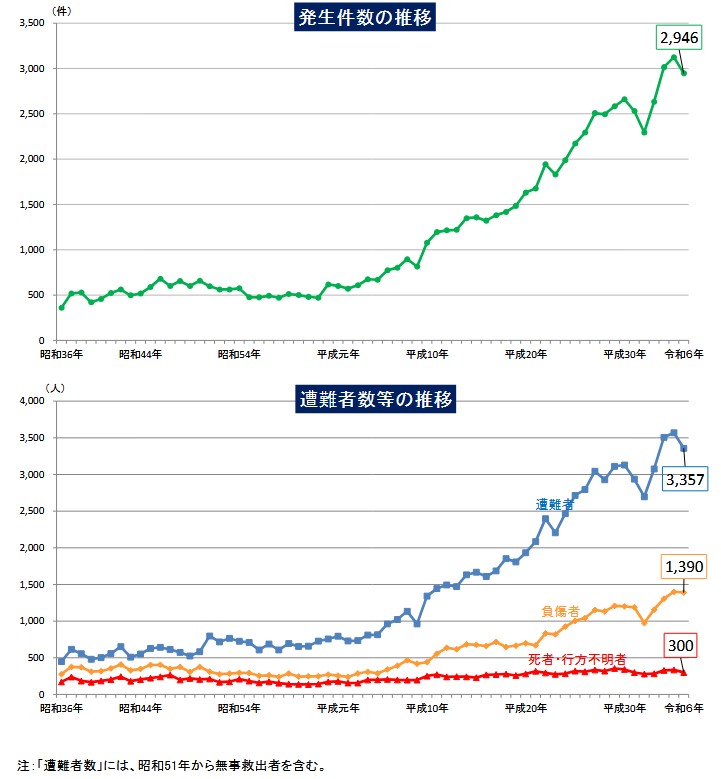

[5]の資料には1961年から2024年までの長期間にわたる山岳遭難の推移が図示されています。

図1を見ると、平成に入ってから急速に遭難件数が多くなり、今や3千件に近づいています。幸い死者・行方不明者数は遭難件数ほど増加しておらず、300人程度で横ばいを保っています。

●高齢化の影響

独立行政法人日本スポーツ振興センター国立登山研修所は、「専門調査委員会調査研究部会」において、全国および長野県の山岳遭難データ(2021~2023 年、警察庁・長野県警察提供)を統計的に分析しました。

この調査研究部会では調査研究を登山界の実態把握をエビデンスに基づいて行うことに絞って実施しました。

その結果、遭難の発生態様には、年代や性別、地域特性や社会変化が色濃く反映されていることが判明しました。

特に、中高年層の「転倒・転滑落」や高齢者の「病気・疲労」の増加、若年層における「道迷い」の減少など、年代・性別・地域・季節ごとに異なる特徴のあることが明らかになりました。

(1)警察庁(全国)データ

提供されたデータ数は10,149件でした。

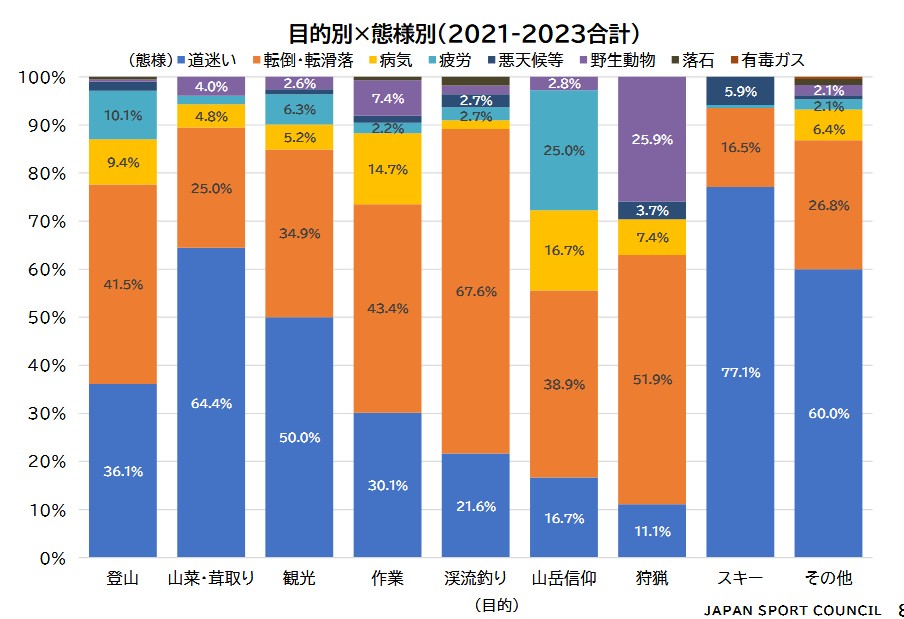

図2は「目的」と遭難の「態様」の組み合わせをグラフ化したものです。

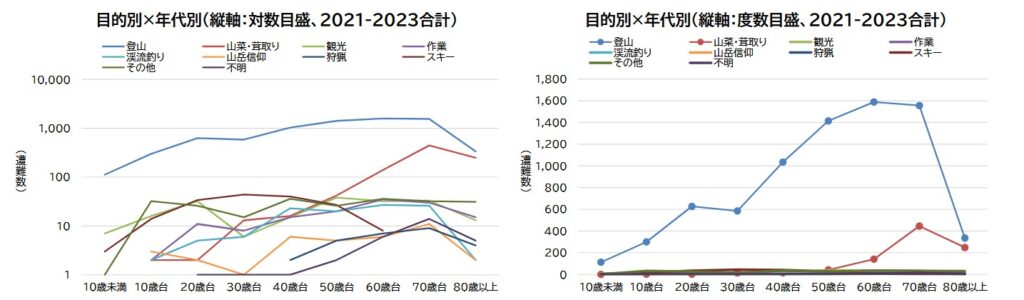

図3は「目的」と「年代別」の組み合わせをグラフ化したものです。

遭難事案について「目的」別で見ると

「登山」

「山菜・茸取り」

の二つが圧倒的に多い状況です。(そのため、図3で対数軸を使わなくてはいけませんでした。)

「登山」では50~70歳台が多いのが一目でわかります。

・「道迷い」は、特に若年層(20~30歳台)において減少傾向の可能性があること。

・「転倒」の増加が顕著であること。

・「転倒」の多い年代の幅が、中年(40~50歳台)に広がりつつあること。

・「病気」「疲労」が、高齢者(60歳以上)を中心に増加していること。

(2)長野県警察データ

こちらは長野県に限ったデータです。

・男女とも、中高年の「転倒・転滑落」が多くなっていること。

・男性については、「道迷い」が少なく、中高年(特に50歳台から70歳台まで)の「疲労(のみ)」が多くなっていること。

・女性については、中高年(特に50歳台・60歳台)の「転倒」が突出していること。

●年寄りの冷や水

この国立登山研修所のレポートの特徴は、十年前の状況と比較してコホート調査に似た分析をおこなっていることです。

特に十年前の60歳台以上(いわゆる団塊の世代)が高齢化して登山を引退しつつある点、しかし一人当たりの登山回数はほぼ全年代で増えているため遭難件数は高止まりしている点などを指摘しているのが注目されます。

高齢者が頑張って山登りをするという光景の裏側で、転倒が多く発生しているという状況は、「年寄りの冷や水」と揶揄されてもしかたないような気がします。

●地域による違い

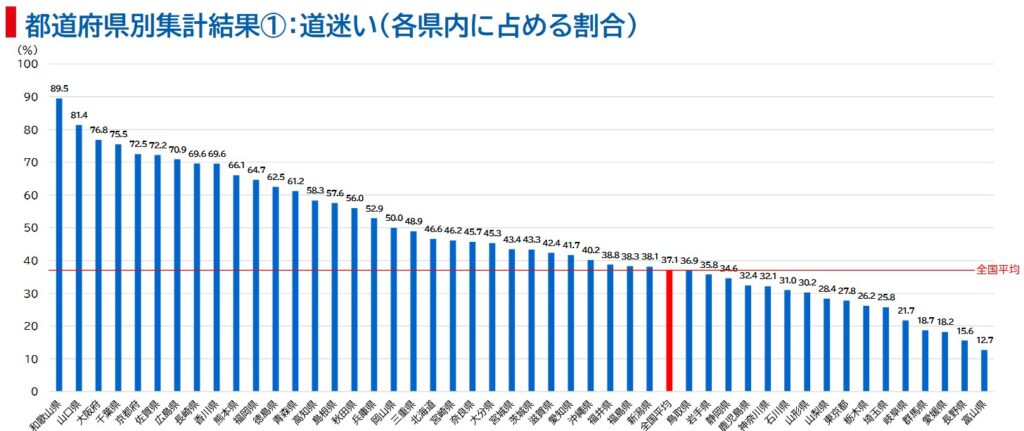

興味深いのは都道府県による数値の違いです。

たとえば「道迷い」の遭難比率を比較すると図4のようになります。

和歌山県が最上位に、長野県と富山県は最下位に分かれています。同じく山が多い印象のある県が両極端に位置しているのは興味深い点です。

またそれほど山岳県の印象がない山口県、大阪府、千葉県が意外に道迷いが多いことがわかります。目立つ高山がなくとも山深いということでしょうか。

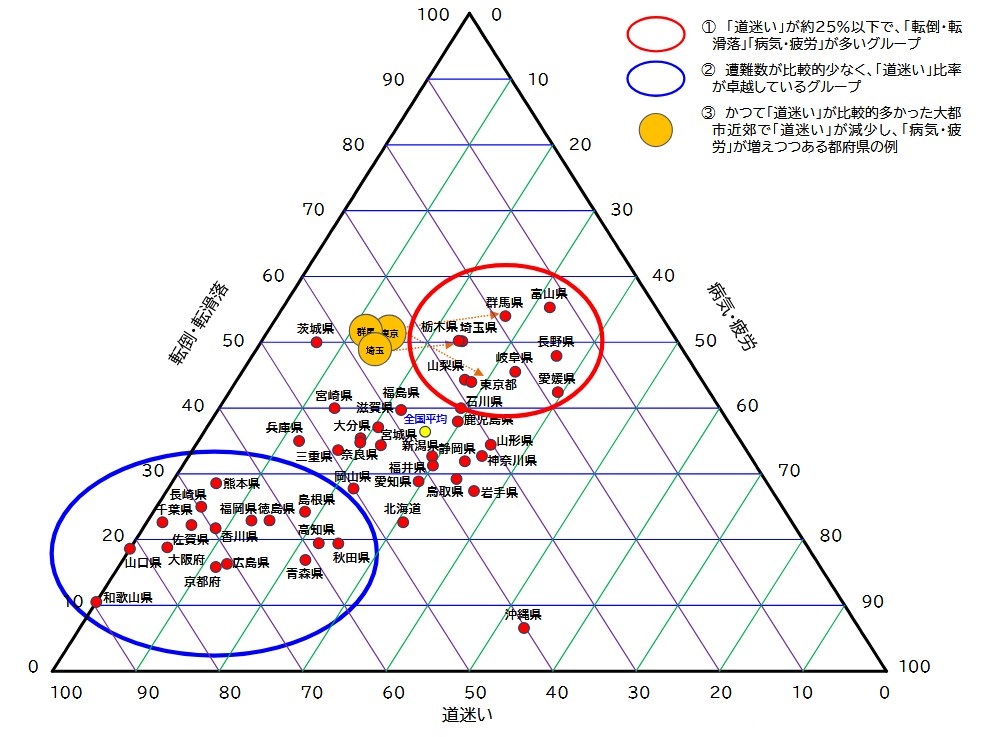

同様に「転倒・転滑落」、「病気・疲労」の2軸を加えて3軸分析したのが図5です。

この図では、青丸(遭難数が比較的少ないが、道迷い比率が高い)と赤丸(道迷い比率は低めだが転倒や病気の比率が高め)の2つの分布が見られます。

都道府県の遭難の様態がこのように異なるということは、それだけ地域の生活様式が違うことを示しているといえます。

●最近の状況

もう一度、最近の状況を資料[5]に沿って眺めてみます。

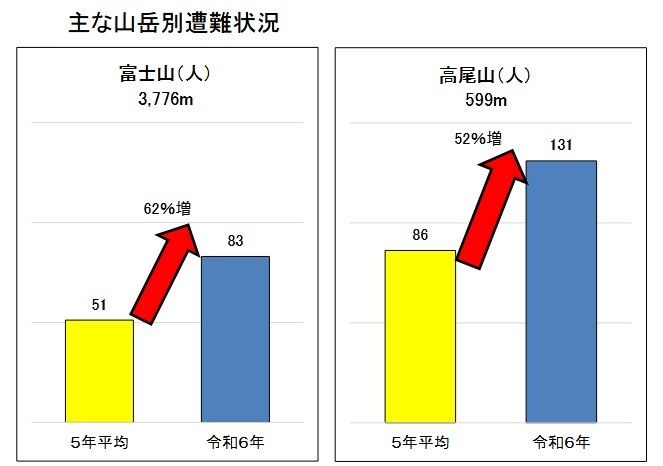

図6は最近の富士山と高尾山の遭難状況です。1年で急に増大しています。

この二つの山は訪日外国人の人気の的です。

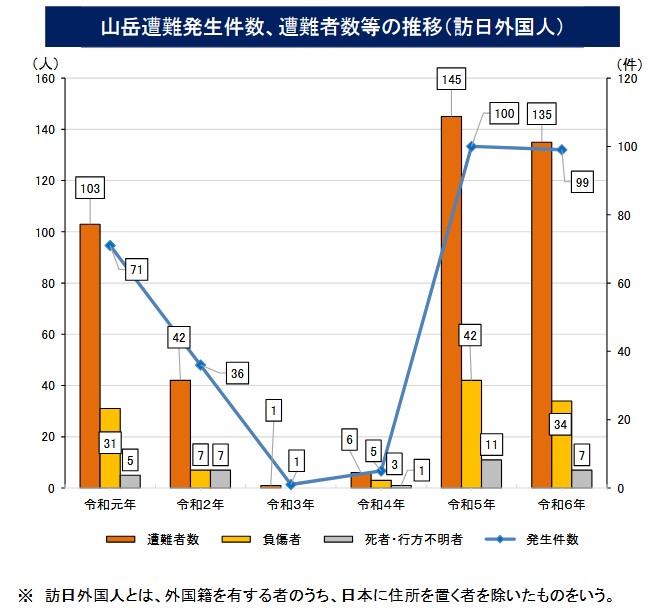

図7は山岳遭難発生件数、遭難者数の推移です。新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の期間を過ぎて急激な増加が見られます。

国内全体では高齢者の遭難が増え、特定の山では訪日外国人の遭難が目立つというのが現況です。

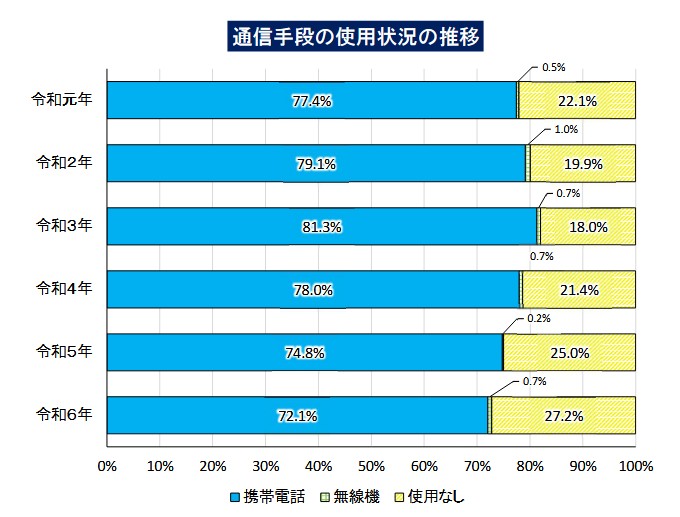

よく理由が分からないのが図8に示した携帯電話の使用率の推移です。遭難時に携帯電話等を使用したのが7割以上いるのですが、その比率が年々低下している傾向があります。

携帯電話を使おうとしても電波環境が悪かったのか、使う余裕がなかったか。ともかくテクノロジーによって少しでも遭難の発生を回避できればと思います。

●"Because it's there."

それにしても山登りには独特の魅力があるようです。

「なぜ山に登るのか、そこに山があるから」という言葉は誤解されて広まった[6]らしいですが、それでも何となく納得してしまうところが面白い。

登山とは縁のない者にはなかなか分からない世界です。■

[1] 「山男の歌」 作詞 神保信雄

[2] (1)警察庁提供データの分析結果(資料)https://www.jpnsport.go.jp/tozanken/Portals/0/images/contents/syusai/2025/zenzanso/20250711keisatsucho.pdf

[3] (2)長野県警察提供データの分析結果(資料) https://www.jpnsport.go.jp/tozanken/Portals/0/images/contents/syusai/2025/zenzanso/20250711nagano.pdf

[4] (3)長野県警察提供データの分析結果(報告書) https://www.jpnsport.go.jp/tozanken/Portals/0/images/contents/syusai/2025/zenzanso/20250731nagano.pdf

[5] 警察庁「令和6年における山岳遭難の概況等」(2025年6月19日) https://www.npa.go.jp/publications/statistics/safetylife/r06_sangakusounan_gaikyou.pdf

[6] ジョージ・ハーバート・リー=マロリーの言葉とされる。正しくは「そこにエレベストがあるから」。https://ja.wikipedia.org/wiki/ジョージ・マロリー

.jpg)