遊びをせんとや

(2025.07.06)

6月30日に経済産業省から「玩具の価値を考える会」の中間取りまとめが公表されました。

https://www.meti.go.jp/press/2025/06/20250630006/20250630006.html

この会の趣旨は、

我が国の玩具産業が、・・・・世界市場の獲得を目指すため、・・・・、有識者を集めた官民共同の検討会「玩具の価値を考える会」を設置

とあります[1]。

2024年9月から計4回開催されて、このたび中間まとめの発表に至ったというわけです。

●玩具を取り巻く情勢

”おもちゃ”といえば、戦後に小さな工場が缶詰の空き缶を材料として製造して、せっせと外貨を稼いでいた歴史が思い出されますが、現在の日本の玩具産業の状況は、

”2024年度の日本の玩具市場規模は前年度比107.9%の1兆992億円で過去最高を更新”[3]

と絶好調です。

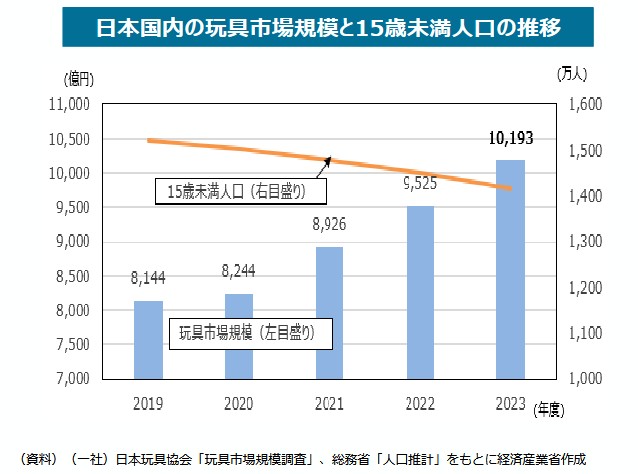

これは少子高齢化が進んでいて、国内産業が縮小している中においては特異な現象といえるでしょう。下図は15歳未満の人口が減少しているにもかかわらず、市場規模が増大しているという不思議な傾向を示しています。

この理由の一つは、玩具が大人も対象としているということにありそうです。玩具業界では子ども(キッズ)と大人(アダルト)を組み合わせた「キダルト」という造語も生まれているそうです。

一方、スマートフォンの利用が進み、従来の玩具のビジネスモデルが影響を受けていることも指摘しています。

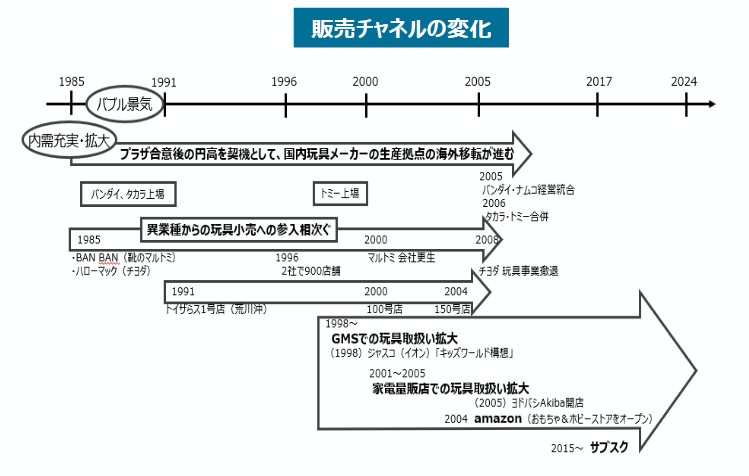

ビジネスの大きな動きを販売チャネルの変化という面から図2に示します。

●中間まとめのポイント

これまで9カ月間の会合では、

・玩具産業の現状と課題

・知育玩具の普及拡大及び利用促進のために必要な方策

・海外展開のために必要な方策

・消費者とのタッチポイント強化に必要な方策とともに、玩具産業が目指すべき方向性

という流れで議論が進みました。

その結果として、

①「グローバル展開」

②「多様なファン層の獲得」

③「消費者とのタッチポイント強化」

という3つの柱に的が絞られました。

●「グローバル展開」

世界で競争優位性を持つ日本のコンテンツとの連携が大切です。その鍵は「メディアミックス戦略」です。原作の映像化を起点に複数メディアで展開し、他分野・他産業へ経済効果を波及させる手法です。

日本の STEAM 教育玩具や言語取得の助けとなる玩具などもメディアミックスすると強みになるかもしれません。

ただし玩具は、自動車や家電等に比べて製品の複雑性が低いことから、技術での差別化は困難である上、模倣品対策も必要となります。

そのため、知名度のある海外の売場拠点をプラットフォームとして活用する案も提案されています。

●「多様なファン層の獲得」

玩具に対して知育の面からの期待は大きいが、日本の玩具メーカーの取り組みは遅れているのが現状です。また知育玩具と銘打って販売されているものの中には、実際にその効果が認められないケースも多々あるとされています。そのような科学的エビデンスを取得する努力も必要でしょう。

趣味性が高く、ハイグレード・高価格化路線と言われるホビー玩具を含めて、日本の玩具全体をブランディングすることが期待されます。

●「消費者とのタッチポイント強化」

現在のところ、玩具市場のシェアがカードゲームに偏りすぎており、純玩具のヒット商品がないとの声もあります。

特に中小企業は、費用対効果の面で消費者との接点を増やすことに苦戦しており、これらの取組を単独で強化することは難しいことも指摘されています。「東京おもちゃショー26」のような機会を作って、玩具と消費者等のタッチポイントを増やそうとしています。

また玩具は親が子に買い与えることが多く、子供が購入を決められない場合もあるため、子ども自身に対するマーケティングと、保護者に対するマーケティングの両方が必要という指摘もあります。

●「玩具 Compass」

上に掲げた3つの方向性に沿って、具体的に進むべき指針を「玩具 Compass」として作成しました。

このコンパスは、経済産業省の旗振りでよく見かける”ロードマップ”のような全体で取り組む形とはせずに、各事業者のペースで取り組み、羅針盤として活用されることを期待するものです。

コンパスの中身は3つの柱について、短期・中期・長期の取組を通じて、玩具産業が目指す未来を示したものです。

●遊びをせんとや生まれけむ[4]

ホイジンガ[5]は「遊び」をおおまじめに分析して、「人間は遊ぶ存在である」としました。遊びは文化よりも古く、ときには生活自体が遊びでした。

もちろん、日本人も古来から遊ぶことには熱心でした。少なくとも19世紀の頃は、子どもも大人も区別なく遊びに興じていて、外国人の関心を引いたようです。

”玩具を売っている店には感嘆した。たかが子供を楽しませるのに、どうしてこんなに知恵や創意工夫、美的感覚、知識を費やすのだろう・・・・この国では、暇なときはみんな子供のように遊んで楽しむのだという。私は祖父、父、息子の三世代が凧を揚げるのに夢中になっているのを見た。”(ヒューブナー)[6]■

[1] 玩具の価値を考える会 概要 https://www.meti.go.jp/press/2025/06/20250630006/20250630006-1.pdf

[2] 玩具の価値を考える会 中間とりまとめ 本文 https://www.meti.go.jp/press/2025/06/20250630006/20250630006-2.pdf

[3] 玩具市場規模データ(一般社団法人日本玩具協会) https://www.toys.or.jp/toukei_siryou_data.html

[4] 「遊びをせんとや生まれけむ 戯れせんとや生まれけん 遊ぶ子どもの声聞けば 我が身さへこそ揺(ゆる)がるれ」(梁塵秘抄)

[5] J.ホイジンガ「ホモ・ルーデンス」(1938年)、和訳:高橋英夫訳、中公文庫(1973年)

[6] 渡辺京二「逝きし世の面影」第10章・子供の楽園、平凡社ライブラリー(2005年)

.jpg)