付けたり、削ったり

(2025.09.02)

8月も終わりになり、省庁から2026(令和8)年度の概算要求が出揃いました。これから秋にかけて各省庁と財務省との間で調整がおこなわれ、年末には来年度の予算案が決まり、1月の通常国会で審議されて、年度内に確定します。

現在の時点では政治的な事情から未定の事柄も残っていますので、ぎりぎりまで折衝が続くものと思われます。

●文部科学省の懸案「高校無償化」

文部科学省にとっての懸案は「高校無償化」です。

今年春から与野党の間で議論[1]されましたが、今の段階ではまだ詳細が詰められていません。

そのため来年度予算の概算要求では高校無償化は具体的な金額を示さない事項要求という形となりました。今年度内に設計を進めることになっています[2]。

●付けたり、削ったり

高校無償化の道のりは平坦ではありませんでした。

2010年度にまず「高校無償化」が法律化されました。これにより、公立高等学校について授業料(118,800円)を無償とするとともに,私立高等学校等の生徒については,高等学校等就学支援金を支給する制度が創設されました。

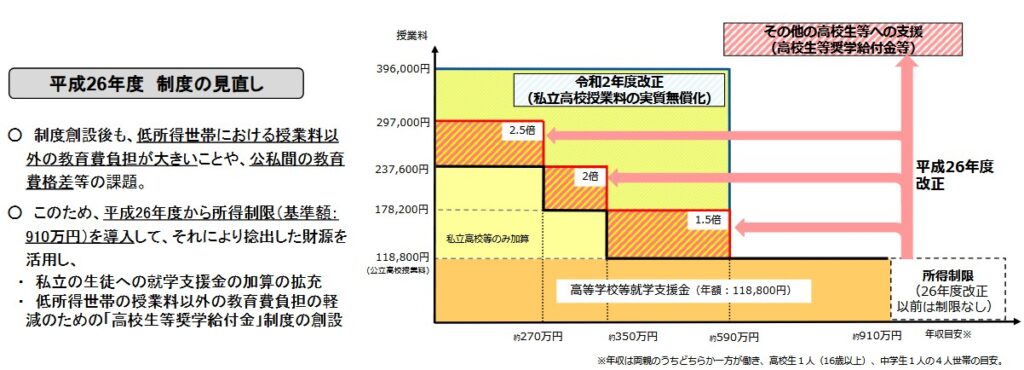

しかしわずか4年後の2014年には公立高校の無償化は廃止され、所得制限(約910万円以下)が設けられました(図1)。それで浮いた資金を私立の生徒への就学支援金の加算などに当てました。

2020年度には支給上限額を引き上げることにより、年収590万円未満世帯を対象とした私立高校授業料の実質無償化となりました。

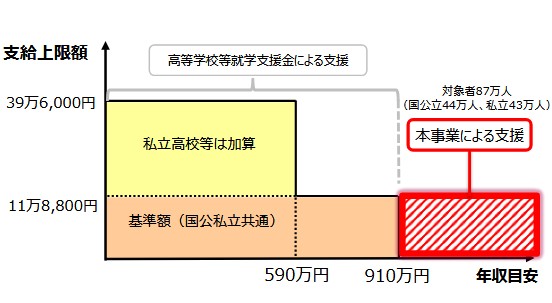

そして2025年度には公立高校授業料について所得制限を撤廃して(つまり2010年度の状態に戻す)、実質無償化となりました。ただ2025年度に限っては本格的な無償化の先行措置として予算を1,064億円上積みしました(図2)。

公立高校については無償化の対象になったり、ならなかったりした年収910万円の境界線上にあった家庭は、この15年間に国に振り回されたことになります。

●「私立」と「公立」

すでに[2]の中に国会での「高校無償化」議論が整理されています。

私立高校と公立高校に等しく無償化の恩恵を与えるとした場合の課題があります。そこには「私立高校の便乗値上げのおそれ」、「公立高校の定員割れのおそれ」などが挙げられています。

もともと私立と公立の学校では大きな立場の違いがあります。

私立の学校は学校の理念に沿って自主的に独立した運営を基本としています。したがって学校の維持費は高くつきますが、理念に賛同する人(本人あるいは保護者)が選択します。いわば金持ちのための学校です。

公立の学校は「勉学の機会を公が保証する」ので授業料は安くしています。まさしく貧しい者にとって勉学の場です。

しかし最近では、そのあたりの区別が曖昧になってきたようです。

なぜ私立と公立の関係が曖昧になってきたか。

●私立高校の変化

戦後、日本人の家計は豊かになってきたといえます。

そのために私立高校に「入学できる」人が増えたこと、もう一つは私立高校の「質の向上と多様化」があるように感じます。

個性的な教育を標榜する私立高校が増え、たとえば早くから海外交流を実施するところも出ています。野球やサッカーなどの特定のスポーツに力を入れる学校も多くあります。全国高校野球の大会を見ても、出場校のほとんどが私立高校です(2025年度夏の甲子園大会では公立高校は史上最低の6校)。

公立学校の画一的な教育に比べて、そのような特色ある私立高校には保護者の関心が高いと予想します。

今や、公立高校の「安定性」と私立高校の「個性」の間で本人と保護者の関心が揺れ動いている状況といえる気がします。

●家計と高校

統計データを見ることで、もう少し実態を知ることができます。

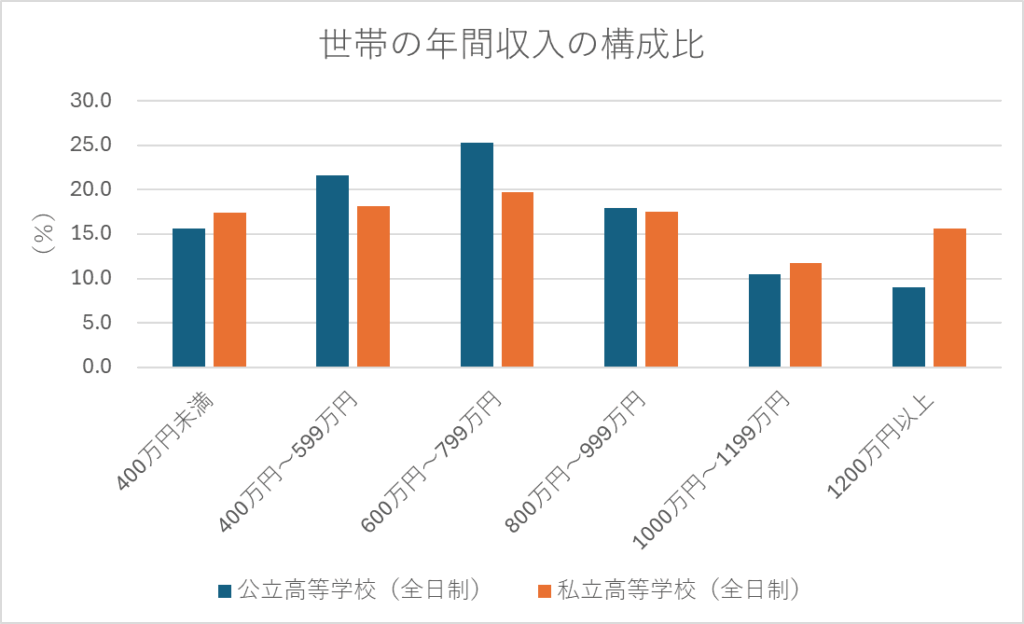

下図は全日制の公立高校と私立高校に通う生徒の家庭を調べたもので、図3は家庭の収入区分の構成比を比較したものです。やはり公立高校の生徒の家庭は比較的低い収入の世帯が多いこと、逆に私立高校には高収入世帯が多いことが見て取れます。

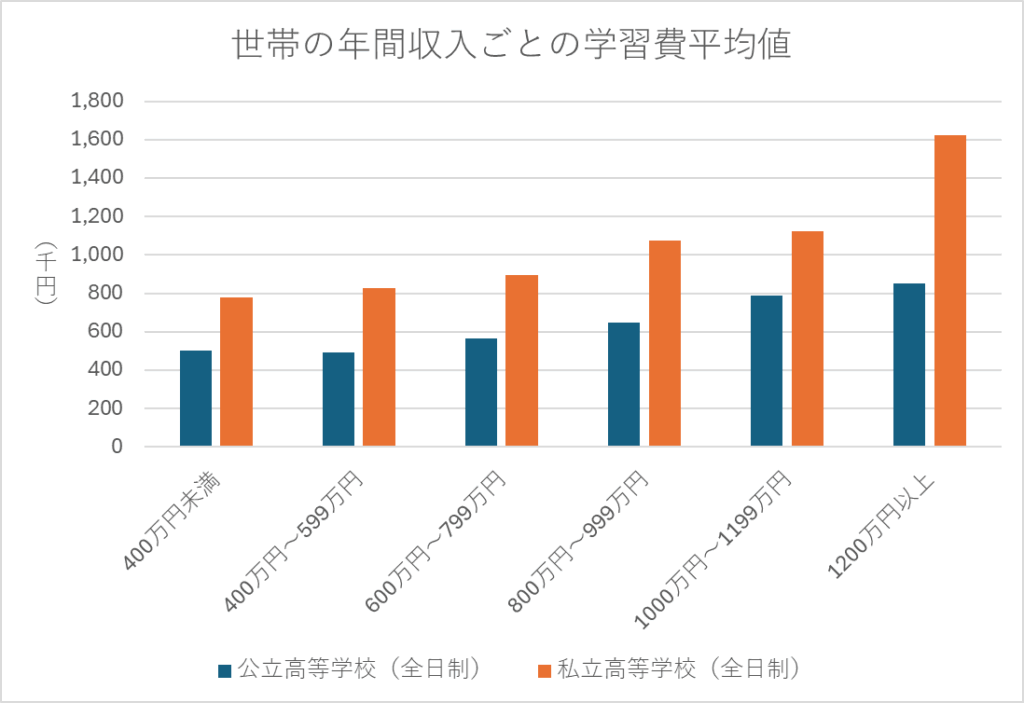

図4は同様に学習費(主に授業料)の平均値を収入区分ごとに示したものです。私立高校の学習費が高い区分では倍の違いがあります。

●金持ちの子供は頭が良い・・・?

私立高校に通わせている家庭が裕福であることは上の図で明白だと思われます。

それでは家庭の裕福さが子弟の頭脳の良さにはどう影響するか。

「東京大学の学生の家庭は裕福である」という定説があります。

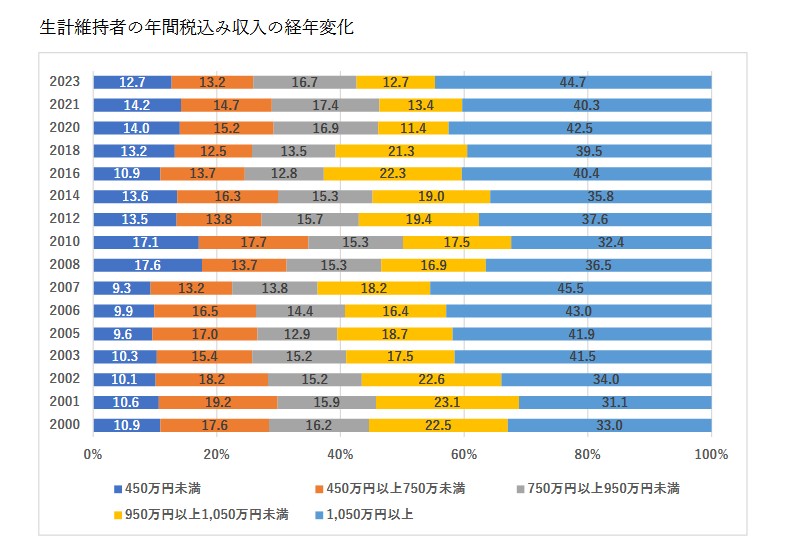

東京大学の中で、学生の生計を支えている人(大半は親)の収入を2000年以降で調査したものが下図です。

950万円以上の高収入家庭が実に半数以上を占めています。さらに1,050万円以上の家庭比率が大きく伸びています。

この図では2008年に(原因不明の)断層が見られますが、2008年以前も以後も、低収入家庭(左端)の比率が下がり、高収入家庭(右端)の比率が増えていることがわかります。

もちろんこの間の物価変動(いわゆるデフレーター)の影響もあるでしょうが、それ以上に収入比率に変化があるように見えます。

上で眺めてきたように、高校の頃から私立に通わせ、さらにトップ大学に入学させることができるような高収入の世帯が増えていることがわかります。

「財力」の差がそのまま「知力」の差に反映しているというわけです。

●地方の公立と私立

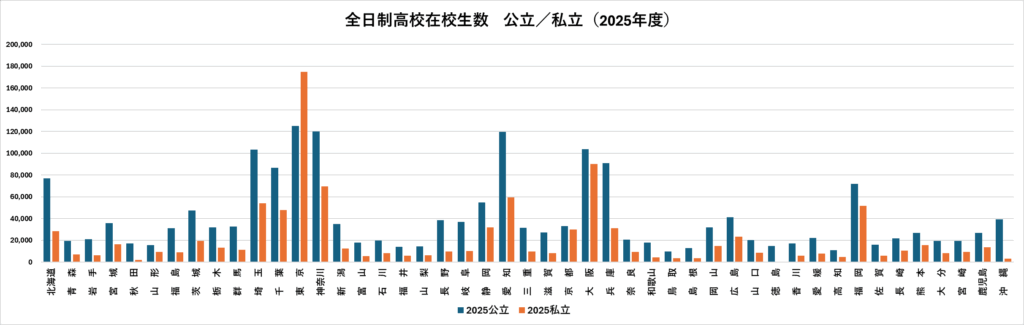

都道府県別に公立高校の在学者数と私立高校の在学者数を見てみると図6のようになります。

東京都を除くと、まだまだ公立高校の在学者数が多い状況です。

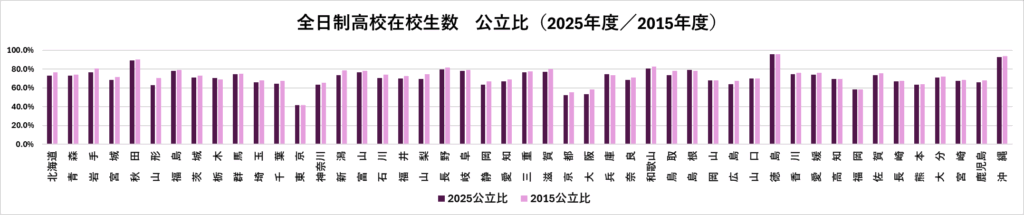

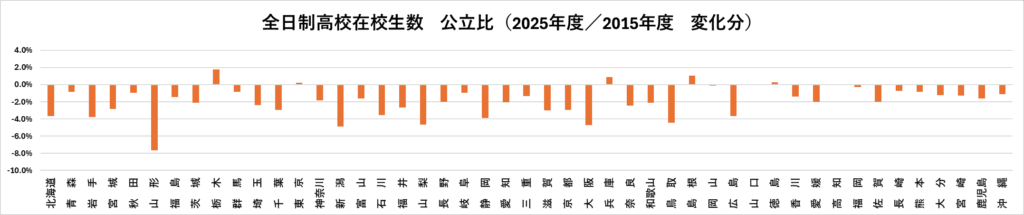

しかしこれを10年前の2015年度調査と比較すると地域差が現れてきます(図7、図8)。

この10年間で公立高校の在学者数の比率は減っています。

全国平均では67.7%(2015年度)→65.3%(2025年度)と約1.5%減少です。

特に山形県、新潟県、山梨県、大阪府、鳥取県の減少率が目立ちます。これらの県ではおそらく中学卒業生数が減少し、公立高校の統廃合が進んだのではないか、そのために相対的に私立高校の在学者の比率が高くなったのではないか、という推測が成り立ちます。

(山形県の例[7]を見ると、たしかに公立高校6,047名減、私立高校478名増となっています。)

各地域ではほぼ一様に公立学校生徒数のほうが減っていますが、その理由はさまざまであることがうかがえます。

面白いのは徳島県、沖縄県、秋田県の公立比の高さ(90%以上)です。歴史的な理由でしょうか。

●高校生活は楽しい・・・か?

高校時代はもっとも多感で体力も充実してくる時期です。人間として最高にすばらしい時期と言えるかもしれません。

そのような中で、勉強ばかりして成績を競い合うだけというのは、いささかもったいない気がします。

校外学習、修学旅行、文化祭、体育祭、・・・・。

公立であれ私立であれ、そういう高校生活全体が豊かであってほしいと思います。■

[1] 文部科学省「いわゆる「高校無償化」に関する動向について」(2025年3月14日) https://www.nga.gr.jp/committee_pt/item/8ec11d0f2fee1b3f864c4bf930ec7c48.pdf

[2] 高野涼子「第217回国会における「高校無償化」をめぐる国会論議」、立法と調査 477号(2025.07.25) https://www.sangiin.go.jp/japanese/annai/chousa/rippou_chousa/backnumber/2025pdf/20250725118.pdf

[3] 文部科学省「令和5年度子供の学習費調査」 https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa03/gakushuuhi/kekka/k_detail/mext_00002.html

e-Stat 子供の学習費調査/令和5年度/5 世帯の年間収入段階別,項目別経費の構成比/(1)学習費総額 https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040233683&fileKind=0

[4] 東京大学学生生活委員会「2023年度(第72回)学生生活実態調査結果報告書」(2025年1月) https://www.u-tokyo.ac.jp/content/400258139.pdf

[5] 文部科学省「学校基本調査」 e-Stat 学校基本調査/令和7年度(速報)/高等学校(全日制・定時制) /高等学校(全日制・定時制)の生徒数 https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000040309512&fileKind=0

[6] e-Stat 学校基本調査/平成27年度/高等学校(通信教育を含む)/全日制・定時制/学年別生徒数 https://www.e-stat.go.jp/stat-search/file-download?statInfId=000031357906&fileKind=0

[7] 山形県「令和6年度学校基本調査結果報告書」調査結果の概要 https://www100.pref.yamagata.jp/documents/45295/02gaiyour6.pdf

.jpg)