大学マグロ

(2025.10.29)

10月24日に農林水産省より「企業等による農山漁村への貢献活動を証明する制度が始まります!」が公表されました。

https://www.maff.go.jp/j/press/nousin/nousei/251024.html

●農山漁村における社会的インパクトに関する検討会

従来より言われてきた農山漁村の問題、すなわち過疎化、高齢化に対応するためにいろいろな政策が打たれてきましたが、明るい展望が見いだせないままになっています。最近ではそこに地球温暖化によると思われる不作、不漁も追い打ちをかけています。

このような農林水産業の厳しい状況を乗り越えるには、もはや農林水産業に従事する当事者や地方公共団体の努力だけでは難しいと言えます。

そこで、

「従来の取組に加え、外部業種や人材を関係人口として巻き込んで対応することが必要不可欠であり、民間企業等の資金や事業活動による取組も重要」

との認識から、

「民間企業等による農山漁村への資金供給や事業活動を促す上では、農山漁村における課題解決により生じる社会的インパクトを可視化する」

という取り組みを始めました。

●「農山漁村」インパクト可視化ガイダンス

このような趣旨で、1月から開催されてきた「農山漁村における社会的インパクトに関する検討会」[1]の討議結果が、3月28日に「『農山漁村』インパクト可視化ガイダンス」の形で公表されました。

要するに、民間企業から農山漁村に対してもっと資金や人材を供給してほしい、そのための理屈はこうだ、それを株主はじめステークホルダーへ訴求してほしい、というものです。

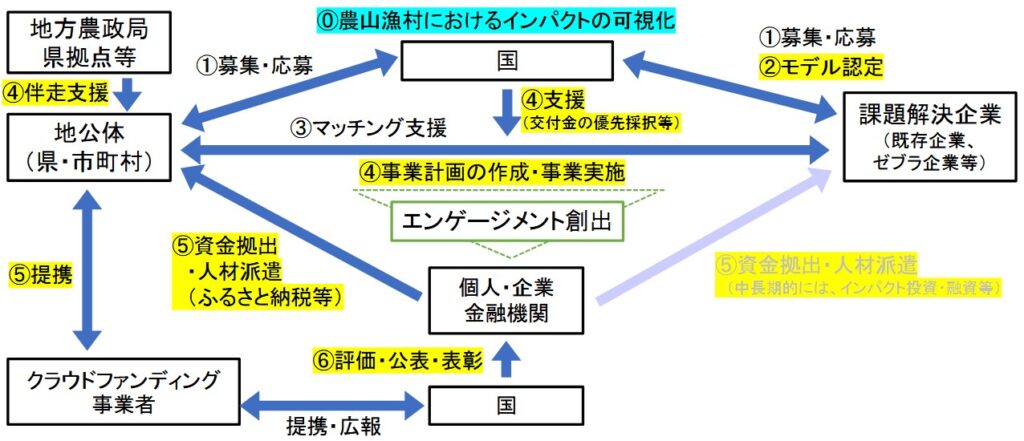

これを農水省としてどのように支援するかということをまとめたのが下図です。

●安上がりな政策

そういう活動をしている民間企業にお墨付きを出すというのが、今回の発表の目玉です。

農水省の証明書があれば、農林水産業に積極的に取り組んでいる、そして社会的にも有意義な活動を進めている、ということを世間にアピールすることができます。

企業にとっては同じ営利活動をするにあたり、ちょっとした申請処理をすれば証明書を得られるわけです。

農水省としては、そのような民間企業の活動を政府として示すことにより、より多くの企業に対する呼び水となることを期待します。

第一、この政策にはコストがかかりません。

●まずは入口を作る

とはいえ、この認証制度はさまざまな施策の入口にすぎません。

図1のように、地方公共団体や金融機関を巻き込んで、資金や人材が次々と流れ込むようなシステムを作る必要があります。

”皮算用”と言われるかもしれませんが、地方の疲弊が進んでしまうとこのような試行もできなくなります。

ともかく手を打てるところから打つ、という姿勢がうかがわれます。

●農林水産業と製造業

民間企業の力を借りるという意味では、いろいろな切り口が考えられます。

筆者が考えるのは、製造業のノウハウを農林水産業に生かせるのではないかという点です。

自然を相手にしなければいけない農林水産業と、人工的に作られた環境にある製造業とはまったく異なる産業です。

しかし農業のハウス栽培、魚の養殖など、一部では工業化が進み始めています。ジュースや缶詰などの加工製品の製造、冷蔵技術による生鮮食品の運搬なども実績があります。

しかし、6次産業(生産×加工×販売)のいっそうの進展のためには、農林水産業の経験則と、製造業のコスト意識や品質管理の考え方を融合させた、新しい学問も必要かもしれません。

昔、人力で稲作をしていた風景が、今や機械が田植えから稲刈りまでこなしてしまう風景に変わりました。

そこにさらに新しいロボット&人工知能の技術が入ってくると、これまで無理と思われていたいろいろな農作物、木材、水産物の領域にも急速な進展が見られることが期待できます。

こういう具体的なものに対する研究開発に対しては、日本人も生き生きしてくるような気がします。

なにせマグロのブランドに大学名が付く時代ですから。■

[1] 農山漁村における社会的インパクトに関する検討会 https://www.maff.go.jp/j/nousin/kanmin_kyousou/panels/impact.html

[2] 「農山漁村」インパクト可視化ガイダンス(第1章及び第2章) https://www.maff.go.jp/j/nousin/kanmin_kyousou/panels/attach/pdf/impact-4.pdf

.jpg)