DePOLA

(2025.08.17)

国土交通省より8月6日に「5年ぶりに過疎地域等における集落の現況を把握!」が発表されました。

https://www.mlit.go.jp/report/press/kokudoseisaku03_hh_000263.html

●調査の内容

2024年4月1日時点での「過疎地域」を含む「条件不利地域」(※)について、集落の状況を調べたものです[1][2]。国土交通省と総務省過疎対策室の共同調査です。

2006年、2010年、2015年、2019年に続いて、ほぼ5年ぶりです。

※条件不利地域=過疎地域等+振興山村の対象地域+離島振興の対象地域+半島振興の対象地域+特別豪雪の対象地域

調査の項目としては、

・人口

・集落における生活サービス

・サポート人材

・今後の見通し

などです。

●言うまでもない結果

5年前の調査結果と比較して、いまさら言うまでもない結果が出ています。

まず今回の調査対象は全国で1,085市町村、そのすべてから回答がありました。

・対象地域の集落数は7万8,485集落

・集落人口は1,432万人、1集落当りの平均人口は約185人

5年前と比較すると次のような状況です。

・対象とした集落数(※): 0.9%減

・集落の人口(合計): 7.5%減

・集落当り平均人口: 14.6人減

・高齢化: 人口の半数が65歳以上の集落の割合10%以上増

(※)集落数の減少内訳: 減少集落数694=無人化296+再編による減少617+再編による新発足219

●無人化が危惧される集落

無人化が危惧される集落について、もう少し詳しく見ると次のような結果でした。

・無人化が危惧される集落での市町村中心部への交通手段は、デマンドバスや乗合バスの比率が増加した反面、公営・民営路線バスの比率は減少

・主な生活サービスにおいて無人化が危惧される集落と当面存続の集落の差が大きいのは、商店・スーパー、飲食店・喫茶店、ATM、病院・診療所の順

・無人化が危惧される集落での空き家の管理状況が「一部管理不十分」、「大部分で管理不十分」合わせて65.7%、道路・用排水路・河川等の管理状況が「管理不十分」と「荒廃」合わせて46.9%

このように見てみると、商店や公共交通手段がなくなると生活の基盤がなくなるため無人化が進むことが予想されます。

●人的な支援は増加している

その他、全般にいえることとして、

・「集落支援員」、「地域おこし協力隊」などのサポート人材が活躍する集落数の比率が増加

・過疎地域の中で何らかの転入者がいる集落数は46.3%、子育て世帯の転入がある集落数は20.4%で、いずれも前回から横ばい

●どのレベルでくい止めるか

人口減少は止めようがありませんが、地域の生活維持のために少しはあがいてみる価値はあります。

いわゆる限界集落ではなく、小規模だが生活インフラがある程度整った規模の集落をぎりぎり維持する工夫はありそうです。その際には必要最低限のインフラと、人口維持の仕組み、つまり家族がその土地で暮らせる収入源が必要です。

そのような「生活の糧」を持続的に得られるというのが、集落維持のための最低限の条件となります。それは地域の特産品生産でも、テレワークを使ったIT産業でもかまわないでしょう。

●過疎対策

資料[3]には過去から現在の過疎対策の状況がまとめられています。

1970年から連続的に過疎対策の法律を作り、政策を継続してきました。

地方自治については総務省が担当していますが、それ以外にも農水省、国交省、文科省、厚労省、経産省、環境省、内閣府・内閣官房、こども家庭庁が過疎対策予算を計上しています。

それぞれの事業計画を丹念に見ると、各方面からさまざまなきめ細かい支援をおこなっていることがわかります。

とはいえ、国や地方公共団体が税金を使って、これらの施策を実施してもしょせんは対処療法的な措置にすぎないので、その時間稼ぎの間に上に書いたような地域での持続的産業を定着させることが根本的な解決策でしょう。

●DePOLAでぽら

この記事の周辺情報を調べているうちに、

「一般社団法人全国過疎地域連盟」[4]

に行き当たりました。

1970年5月に設立された組織で、過疎地域市町村・特定市町村及び過疎関係都道府県等が会員になっています。総務省や国会議員へ意見を出したり、定期的な全国大会の開催、機関紙の発行などをおこなっています。

またこの団体は最近では「令和8年度過疎対策関係政府予算・施策に関する要望」[7](2025年6月)を公表して、財政基盤の強化はじめ各方面からの過疎対策の必要性を訴えています。

政府筋の公表から資料をたどっていくと、このように今まで知らない情報源を新たに発見することがあります。

●過疎地域のリアル

「DePOLAデポラ」[5]とはこの組織が発行している機関紙で、1991年から年1回程度の頻度で発行されているものです。Depopulated Local Authorities(人口が減少した、つまり過疎化した地方自治体)からの開き直ったネーミングです。

過疎地と都市部の交流促進と過疎地域相互間の情報誌となっています。40ページほどの中身は各地の過疎地域の生活と産業について紹介するもので、移住者の体験談もあり、けっこう読みごたえがあります。

この他にも「田舎暮らしのススメ」(全5冊)や各種の調査報告書の発行、YouTube発信[6]もおこなっています。YouTubeには今や懐かしい昭和時代の過疎地域の映像も見られます。

これらがすべて無料で視聴できるのはたいへんすばらしいと思います。Uターン移住や定年退職後の田舎暮らしのナビゲートに役立つでしょう。

実際に地方移住では理想と現実のギャップに悩むケースが多いと聞きます。

DePOLAに掲載された体験談や事例をいくつも読むことによって、必ずしも甘くはない現実を知ることができるのではないでしょうか。

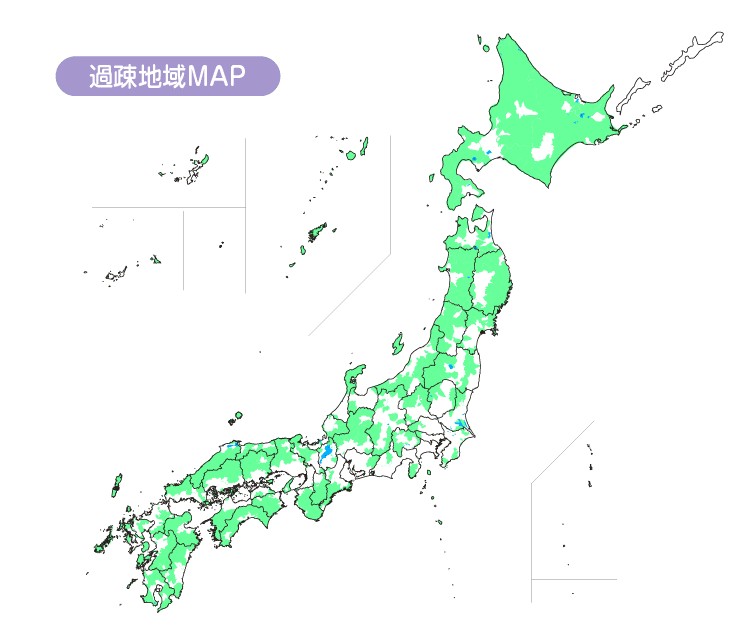

[4]のホームページには真正面に日本地図があり、過疎地域が緑色で塗りつぶされています。ほとんどが緑色に染まった日本地図を眺めると、いかにわが国土の大部分が住みにくい山や島で占められているかということがまざまざとわかります。■

[1] 国土交通省「過疎地域等における集落の状況に関する現況把握調査(概要版)」 https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/content/001903319.pdf

[2] 国土交通省「過疎地域等における集落の状況に関する現況把握調査」 https://www.mlit.go.jp/kokudoseisaku/content/001903318.pdf

[3] 「令和7年度過疎対策関係予算案 関係資料」 https://www.soumu.go.jp/main_content/001005988.pdf

[4] 一般社団法人全国過疎地域連盟 https://www.kaso-net.or.jp/

[5] DePOLA「過疎の魅力」 https://www.kaso-net.or.jp/publics/index/97/

[6] 過疎物語 https://www.youtube.com/channel/UC6JYeMueSQkzpe5UlK8A4vQ

[7] 「令和8年度過疎対策関係政府予算・施策に関する要望」(2025年6月) https://www.kaso-net.or.jp/files/libs/1127/202506241004276027.pdf

.jpg)