予測と占い

(2025.05.23)

5月21日に科学技術・学術政策研究所から「第12回科学技術予測調査 科学技術等の中長期的な将来予測に関するアンケート調査(デルファイ調査)」が公表されました。

https://www.nistep.go.jp/archives/59847

科学技術・学術政策研究所は文部科学省直轄の研究所です。

この研究所は、1971年から5年おきに科学技術予測調査を実施してきており、今回で第12回となります。

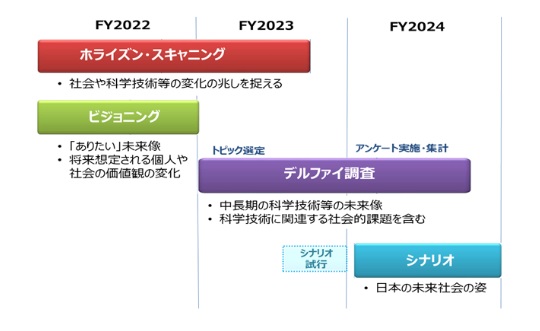

第12回では今後30年間(2055年まで)を展望するために、2022~2024年の3年間に4つの調査を組み合わせて実施しました。その4調査とは次のようなものです:

「ホライズン・スキャニング」….社会や科学技術等の変化の兆しを捉える

「ビジョニング」….ありたい未来像や将来想定される個人や社会の価値観を共創する

「デルファイ調査」….科学技術や科学技術に関連する社会課題等の中長期的な未来像を検討する

「シナリオ」….日本の未来社会の姿やその道筋を検討する

今回の公表[1]はそのうち「デルファイ調査」に関わる部分です。全体としてはたいへん大規模で手間をかけた調査がおこなわれていることがわかります。

◆”デルファイ”調査とは

デルファイ(Delphi)とはギリシアの地名で、神殿遺跡がある所です。古代にここに多くの神々が集まって未来を占ったとされ、この名前がアンケート調査法に付きました。

デルファイ調査は、専門家に対するアンケート調査と、回答の評価を交互におこなうものです。

まず1回目は多数の人に質問をおこない、その集計結果が回答者に示されます。2回目の同じ質問に対して、回答者は全体の意見の傾向を見ながら自身の回答を再検討することができます。回答者の一部は多数意見に賛同するので、全体の意見はだんだん一つの所に落ち着きます。

科学技術の予測は専門家でもなかなか難しく、大きな差が現れるものです。しかし多くの人が参加して、誰から見ても異論のない範囲におさめることによって、予測の信頼度を高めています。

◆これまでの予測

1971年以降の調査結果と、現実との差を比べてみました[2]。

「20インチのテレビの厚さが10cm以内に納って、壁にかけられるテレビが普及する」

1977年調査では 実現予測 1993年

→<実現>20インチ薄型テレビ 2000年頃

【やや遅れ】

「天・海・冥王星周辺への無人機器による探査が行われる」

1971年調査では 実現予測 1999年

→<実現>天王星 1986年、海王星 1989年、冥王星 2015年

【予測より早いが、一部は遅れ】

「任意の場所から送受信可能なポケット・テレホンが実用化される」

1982年調査では 実現予測 1992年

→<実現>超小型携帯電話 1990年頃

【ほぼ当たり】

まずまず確度はありそうです。

これはある程度できあがりつつある科学技術の、ほんの少し先を予測するものだからです。

タイムマシンのように雲をつかむような話について予測しているわけではありません。

◆日本の科学技術の総力をあげた調査

今回の調査では、8つの分野:

①[健康医療]

②[農林水産]

③[環境資源]

④[AI/ICT]

⑤[マテリアル]

⑥[都市建築]

⑦[宇宙海洋]

⑧[横断社会]

について、「トピック」とよぶ実現項目(質問項目)を合計で836個用意しました。

たとえば[健康医療]分野では、「医薬品・治療技術」、「医療機器・福祉機器」など9細目に分かれ、それぞれ十数個のトピックを持っています。

具体的なトピックは、たとえば

「老化に伴う運動器機能低下の予防・治療法」の実現時期はいつ頃か、

といったものになります。

この836個の質問に延べ7,221名(注)の専門家に回答してもらいました。

この場合、専門家とは日本の150以上の学術団体(いわゆる学会)に所属している人を指します。研究者、技術者の大半はいずれかの学会に属しているものですから、まさに日本の科学技術の総力をあげて予測評価をおこなったと言えます。

(注)複数分野に回答した人を含めた延べ人数。実際の回答者数は1回目6,073名、2回目4,761名。

◆予測の結果

概要によると特に次のような点が注目されました。

【重要度】:自然災害や環境問題・資源問題への対策に関連するトピックの重要度が高い

【国際優位性】:災害への対策や計測に関連するトピックの国際優位性が高い。

【実現時期】:AI・ICT・アナリティクス・サービス分野は他分野と比較して実現時期が早く、宇宙・海洋・地球・科学基盤分野は遅い。

【実現に向けて優先的に対処すべき点】:科学技術的実現ではすべての分野で「人材」が挙げられ、社会的実現では多くの分野で「事業化」が挙げられた。

今、わが国の科学技術の直面している状況がよくわかります。

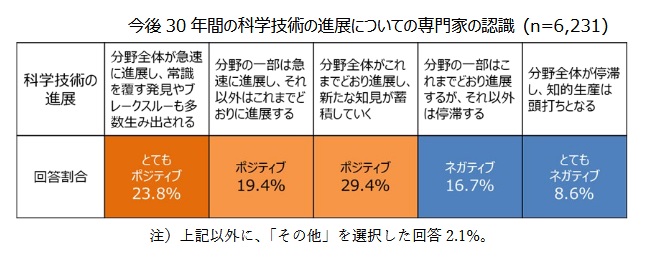

また表1は、以上の回答者がどのような意識をもっているかを示しています。これを見るかぎり、専門家は科学技術の進展に対してきわめてポジティブな意識をもっています。

◆社会の大転換期

[2]の資料にはこれまでの科学技術予測調査の歴史がまとめられています。

それによると、

・1970年代~1990年代:「シーズ型」

・2001年~2010年頃:「ニーズ志向型」

・2010年代:「課題解決型」

・2015年以降:「ビジョン構築型」

と性格付けできるそうです。(なんとなくマーケティング1.0~5.0に似ていますね。)

科学技術も社会・経済と無関係ではなく、それぞれの予測調査には時代背景も影響しているということです。

そして、2020年台は「社会の大転換期」に差し掛かっています。

たしかに最近のCOVID-19蔓延の記憶や、米国トランプ政権の反科学主義的な動向は、科学や技術に携わる人々の心理を強くゆさぶっていると感じます。

◆占いの世界

太古の時代には占いが一種の予測手段でした。そして重要な決断が占いによっておこなわれました。

現状の延長線上で推測できる予測はかなり精度よく当たりますが、予兆なく出現する(少なくとも人の目には見えていなかった)出来事に対しては、今もって無力です。地震がそれにあたります。急な山崩れ、急な道路の陥没もそうでしょう。

科学技術というものは、今現在目に見えている世界と、遠く占いしか語れない世界との間に立って、できるだけ予測可能になるようにその範囲を拡げてきた歴史があります。天気予報がその代表例です。今回のデルファイ調査もその一つです。

科学技術が説明できることはまだ完璧ではありませんが、ある程度は信頼されている科学的な論説まで無視することは少々乱暴な話です。

最近の諸外国(特に米国)の動向を聞くと、なにやら中世に戻った感覚になって憂鬱になります。

寺社のおみくじを引いて、一喜一憂している日本人のなんとかわいいことか。■

[1] 報告書全文 https://nistep.repo.nii.ac.jp/record/2000213/files/NISTEP-RM346-FullJ.pdf

[2] 解説資料 https://nistep.repo.nii.ac.jp/record/2000213/files/NISTEP-RM346-SlideJ.pdf

.jpg)