多様性と競争力

(2025.04.12)

4月7日に経済産業省の「多様性を競争力につなげる企業経営研究会」から「企業の競争力強化のためのダイバーシティ経営(ダイバーシティレポート)報告書」が発表されました。

https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/diversity/20250407_report.html

◆何を議論したか

2024年11月20日に第1回が開催され、以降計4回の討議を経てまとめられたものです。残念ながら毎回の研究会で配布された資料類の多くと議事録は非公開です。

研究会の趣旨は第1回で提示された経済産業省経済社会政策室からの資料に書かれています。

そこには日本企業が企業価値創造をしていく中での阻害要因として「自社の硬直的プロセス」を挙げています。いろいろな社内変革を進めても、

”全員が活用できる組織風土づくり(インクルージョンの取組)が進んでいないケースも多く”

あることを指摘しています。

この研究会では、DEI(※)の取組をビジネス上の成果や企業価値の向上につなげるための方策等について議論をおこない、報告書をまとめました。

※DEI:「Diversity」、「Equity」、「Inclusion」

これまでにも経産省は「ダイバーシティ 2.0 行動ガイドライン」を2017年に策定し、企業におけるダイバーシティ経営の浸透を図ろうとしてきました。

しかし理念だけでは、企業の現場はなかなか変えられません。

まず具体的な事例や実践方法を整理して、「行動ガイドライン」の改訂をおこなっていこうというのがこの報告書の意図です。

◆”ピンとこない”

結局のところ、多くの経営者にとって、"DEI"といわれても、会社にとってどんな意味があり、それをどう実現すればよいか、よくわからないというのが本音だと思います。

これが材料の原価を下げる努力をすれば利益が増えるとか、賃金を上げなければ人が集まらないという話ならば因果関係が理解しやすいので、行動に移しやすいでしょう。当然、そのくらいのレベルであれば、経営者ならばとっくに着手していることでしょう(それがうまくいっているかは別の問題)。

しかし多様性が会社経営にとってどれほどの重要性があるのかは、たいへんわかりにくいものです。”ピンとこない” という表現がぴったりでしょう。

経営者自身がよく理解できなれば、社員に対してメッセージを出すことはできません。

◆具体的には?

この報告書の目次として、次の7つのアクション項目を挙げています。

(0)アクション推進の基盤整備

(1)ダイバーシティ経営の取組方針策定

(2)推進体制の構築

(3)事業・地域特性等を加味した環境・ルールの整備

(4)管理職の行動・意識改革

(5)従業員の行動・意識改革

(6)労働市場・資本市場への情報開示と対話

今回の特色はなにより(0)の項目が追加された点です。

ここには

”取締役会と社長・CEOら経営陣双方が知・経験のダイバーシティを確保し、多様性をいかす強い信念を持つこと”

というトップ層の意識改革から始める重要性が書かれています。トップが動かなければ、下は動かないということです。

◆理論武装?

この報告書の後半にまとめられている、

「(参考)ダイバーシティ経営と企業価値向上の関係性」

の章には、なぜ今ダイバーシティ経営が必要なのか等々の疑問に対する、背景や根拠について、これでもかという感じで記述されています。国際比較もまとめられています。

こういう資料をうまく使って、社内の経営陣や管理職の意識を変えてもらうという狙いがあります。

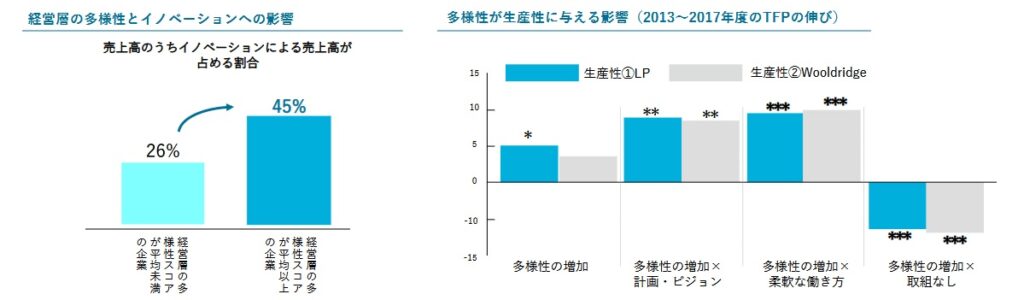

図1の左図はイノベーションによる売上高の比率を多様性スコアの平均未満と平均以上の企業で比較したものです。多様性が高まるとイノベーション(とそれによる売上高)が高まるという論理です。

また右図は単に多様性だけを高めても生産性は伸びず、かえって逆効果をもたらす場合もあること、やはり計画やビジョンがしっかりしていることや働き方の柔軟性が必要であることを示しています。

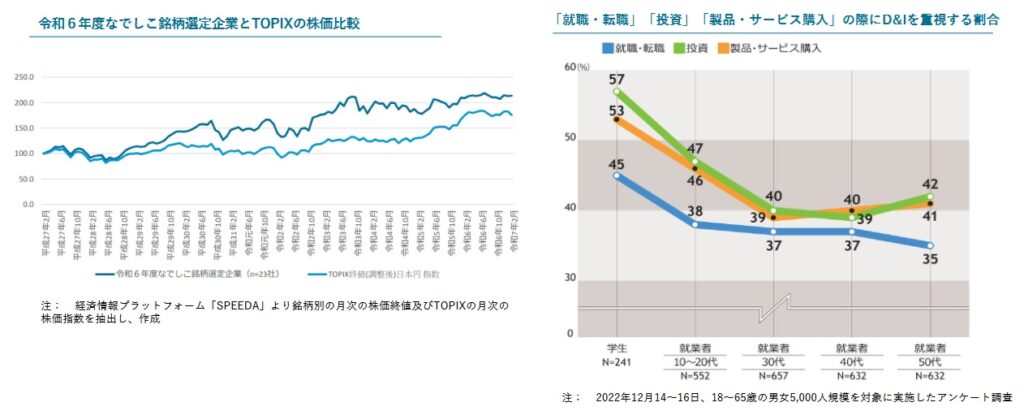

図2の左図は2024年度に「なでしこ銘柄」に選定された23社の株価を TOPIX 株価と比較したグラフです。女性活躍に優れた企業は業績もよいというメッセージです。

右図は企業を選好する際に D&I (ダイバーシティ&インクルージョン)を意識するかを尋ねたもので、学生や若者の意識は高めである反面、40~50台就業者の意識はやや低めという結果でした。

これらの結果から、やはり若い世代ほど多様性をプラスの意味にとらえていると見えます

◆向かい風?

報告書の序文に、

”現在、海外で DEI に関して様々な議論が起こっているが”

とわざわざ注釈しているように、米国では2025年に入ってから急激に ”反DEI” の風が吹き始めました。米国の ”進んでいる” といわれた企業がこぞって DEI 活動にブレーキをかけています。

しかしこれはあくまでも米国の ”進んでいる” 企業が DEI の道を時速100kmで突っ走っていたので、ちょっとブレーキを踏んだ話くらいにとらえるとよいのではないかと筆者は思います。

日本はようやく時速30kmくらいでノロノロと進み始めたばかりです。

前々から「働き方改革」と言われつつも、なかなか社内の文化や習慣を変えられない現状があります。しかし立ち止まっていては(周囲の環境のほうが先に進んでいくため)事実上 ”後退” と同じですから、前を向いて進むしかないでしょう。

なによりも少子・高齢化の流れは止められませんから、人が足りないと言う前に、すべての人に活躍してもらう社会にしなければ間に合わないはずです。外国人労働者や移民の議論など、まさしく DEI を抜きにしてはできません。

今回の報告書をてがかりにして、企業の人事部門や改革推進部門の人たちが先見の明をもって行動してほしいと思います。

ときおり古い時代のテレビドラマを観ることがあります。

1980年代や90年代のドラマには、事務室で平然とタバコをふかしていたり、女子社員がお茶汲みをしているシーンが当たり前のように入っていました。(今も見かけることがあるかもしれませんが。)

ようやく30年ほど立って、それが時代遅れに見えます。日本ではそれくらいの時間をかけないと意識の変化が浸透しないということでもあります。

ダイバーシティ経営は単なる流行り言葉であってはならないでしょう。■

[1] 企業の競争力強化のためのダイバーシティ経営(ダイバーシティレポート) https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/diversity/pdf/20250407_1.pdf

.jpg)