50年分の宿題

(2025.08.06)

8月4日に経済産業省より「第9回福島第一廃炉国際フォーラムにおいて東京電力福島第一原子力発電所の廃炉と未来について地元の皆様や国内外の技術専門家と語り合いました」という報告が公表されました。

https://www.meti.go.jp/press/2025/08/20250804001/20250804001.html

このフォーラム(注)は8月3日(日)~8月4日(月)の2日間にわたって、福島県(8月3日:葛尾村、8月4日:いわき市)で開催されました。主催は原子力損害賠償・廃炉等支援機構(NDF)です。

(注)フォーラム: 「フォーラム・ディスカッション」の略。集団討議の形式の一。示された話題について出席者全員が討議に参加するもの。もと、古代ローマで行われた討議方式。(デジタル大辞泉)

日本人にとって「3.11」とは東日本大震災の日であり、津波によって多数の人々が亡くなった日であり、そして福島第一原子力発電所が大事故を起こした日として記憶されています。

以来、福島県の住民がそれまで住んでいた場所に戻ることができない状況に置かれている点は変わっていません。

そういう状況をあらためて認識するために、このテーマを取り上げました。

●国際フォーラムとは

このフォーラムは、東京電力福島第一原子力発電所の廃炉について、

(1)国内外に対する正確性と透明性をもった情報発信、

(2)地元住民の皆様との丁寧なコミュニケーションの継続による相互理解、

(3)国内外の専門家による廃炉に関する最新情報・技術的成果の共有

を目的としています。

今回が第9回を数えていますが、第1回は2016年4月に開催されています。昨年度(第8回)には300名余の参加者だったそうで、今年度も同じくらいの規模と思われます。

主催の他に、内閣府、復興庁、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省など主な省がずらりと後援機関として顔を出しています。ほぼ政府全体でフォーラム開催を支援している形です。

英国、フランス、アメリカなどの在日大使館も協力しています。

●1Fの今後

一連の資料を読むと、福島第一原子力発電所を1Fと表記していることに気づきます。(どうしてここで”1階”の話になるのだろう?と無駄に頭をひねっていました。)

そういうふうに特に断りもなく1Fが使われている様子に、地元や関係者の間での”長いつきあい”を感じます。

最新の情報については、NDR理事長・山名氏の資料がわかりやすくまとめられています[1]。

一番肝心なのは溜まった燃料デブリを炉から取り出すことですが、放射線が漏れないように細心の工夫が必要です。

心配なのは数十年レベルの作業期間の間に、建屋自体が維持できなくなるという危険性です。

また廃炉の作業期間はずっと冷却水をかけ続けないといけないわけで、その継続的な除染も必要です。セシウム除去後の処理水を海洋に放出して、特定の国から海産物禁輸の措置をくらったのは数年前のことです。

このようにほんの少しの手違いや失敗がたちまち国際的な問題まで発展する危険を関係者はずっと見ていく必要があります。

この緊張を一世代では終わらない長い期間維持しなければなりません。

●長いつきあいになる覚悟

1Fにはこれから半世紀近くのつきあいとなります。

「廃炉に向けたロードマップ」[2]を見ると、2050年頃に廃炉完了となる予定ですが、いろいろな技術的問題も生じる可能性がありますので、延びる可能性もあるでしょう。

日本人全員はその心づもりでいなくてはなりません。

気の遠くなるような長期の計画に沿って作業を粛々と続ける必要があります。そしてそれを支える人材も50年単位で育成しなければなりません。

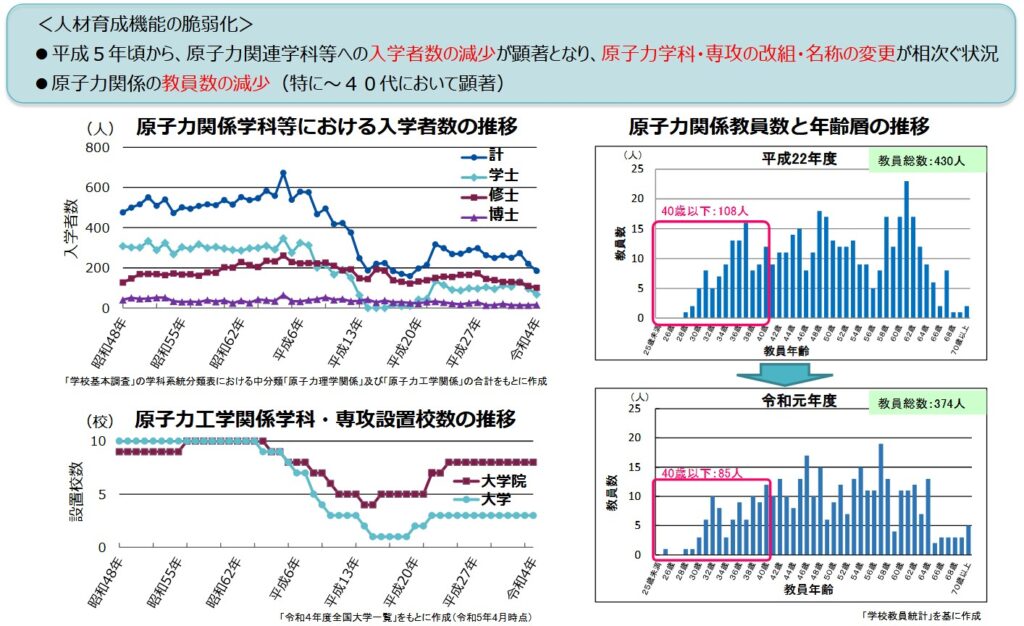

原子力技術を学ぶ学生や彼らを育成する教員の状況をみるとかんばしくありません[2]。なんとか現状維持を保っていますが、50年後が心配です。産業として成り立たなければ、難しい廃炉の仕事をする人がいなくなってしまいます。

原子力の危なさを考慮すれば、原子力発電所廃止を唱えるのは理解できますが、今から50年後も廃炉にたずさわる技術人材と体制を維持するためには、やはりそれなりの規模の事業を続けることが必要ではないかと考えるに至ります。

「誰が廃炉を進めるのか」をまじめに論じることが必要ではないかと思います。

●科学技術と住民

先と同じく、山名理事長の資料に住民の意見が引用されていました[3]。

・住民にとって、廃炉は「身近なもの」ではない

・廃炉の文脈と復興の文脈が離れすぎている。廃炉に深い思いを持つ環境になってない

・廃炉の情報に触れる機会が少ない中で、次世代・子供たちにどのように伝えていくのかが問題

・若い世代にとって、自分たちの世代と関係ないことを、負の遺産を持ち続けていくことになる

・誰が地元なのか?を含めて、地元が廃炉に対して何を決められるのか?

難しい技術の話に”被害者”である住民がいら立つ気持ちが出るのは当然です。3.11がだんだん記憶から薄れていくにつれて、住民(避難民)の気持ちもあきらめの方向に向いているかもしれません。

しかし廃炉という作業は手を休めることができませんし、国も資金や人を投入し続けないといけません。

つまり廃炉はわれわれ国民全員が50年後まで背負っていく宿題です。その宿題を少しでも早く終わらせるために、皆が知恵を出し合い、協力する必要があります。

●スリーマイル島の事例

少し明るい話題として「TMI-2における成功体験」の講演があります。

1979年に米国スリーマイル島の原子力発電所で冷却喪失事故が発生して、62トンの核燃料がメルトダウンしました。それに対して1993年までかけて除染と溶融燃料の取り出しがおこなわれ、2053年に解体を終了する予定です[4]。

それまでの縦割り意識(サイロ思考)を転換してDDD(除染/解体/排出)文化を浸透させていくには「技術の尊重」が根底に必要であるとのこと。

スリーマイル島のような具体的な除染の先例があると、多少の希望が沸いてきます。

今日のタイトルを最初は「100年分の宿題」としていましたが、フォーラムの資料を読むとだいたい50年後にメドがつく見通しらしいので、50年に短縮しました。これからの技術革新でどんどん除染が進む技術が出てくることを期待します。

「喉元すぎれば熱さを忘れる」ということわざがあるように、人はどうしても億劫な事柄から目をそむけがちになります。

しかし3.11はわれわれにとって50年分の宿題ですから、これを忘れないように、毎年、この国際フォーラムを検索してみてはどうでしょうか。

ちょうど今日は広島に原子爆弾が落とされた日でした。■

[1] 「福島第一原子力発電所~廃炉の今後」https://ndf-forum.com/wp-content/uploads/2025/08/d1_presen_yamana.pdf

[2] 東京電力ホールディングス「廃炉に向けたロードマップ」 https://www.tepco.co.jp/decommission/project/roadmap/

[2] 令和6年第2回原子力委員会資料1-2 「原子力分野の人材育成に関する現状の課題と取組について」 https://www.aec.go.jp/kaigi/teirei/2024/siryo02/1-2_haifu.pdf

[3] 「DAY 1の振り返り」 https://ndf-forum.com/wp-content/uploads/2025/08/d2_presen_yamana.pdf

[4] https://ja.wikipedia.org/wiki/スリーマイル島原子力発電所事故

.jpg)