お金のコスト

(2025.04.05)

4月1日に、財務省より令和7年度の貨幣と日本銀行券(紙幣)の製造枚数計画が発表されました。

https://www.mof.go.jp/policy/currency/coin/lot/2025kaheikeikaku.html

https://www.mof.go.jp/policy/currency/bill/lot/2025ginnkoukennkeikaku.html

◆貨幣と紙幣の違い

もちろん貨幣は金属製、日本銀行券(紙幣)は紙製という見た目の違いはあります。

根本的な違いはその名称に依ります。

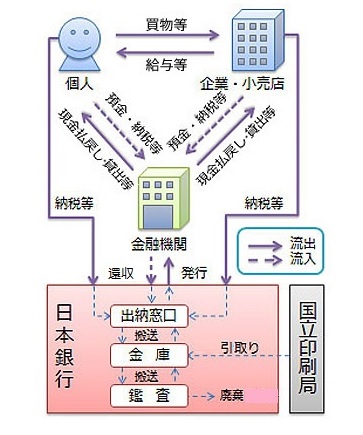

紙幣は日本銀行が発行する通貨です。よって日本銀行券と呼ばれます。日本銀行券は独立行政法人国立印刷局で印刷した後、日本銀行に納入されます。日本銀行の口座から市中銀行に渡った時点で「発行」となります。

他方、貨幣は政府が直接発行するものです。独立行政法人造幣局が製造し、財務省を通じて日本銀行へ納められますが、この「政府から日本銀行への貨幣の交付」をもって「発行」となります。紙幣と異なり、貨幣一つ一つには番号は付されません。

◆紙幣・貨幣の製造枚数

今回、発表されたのは2025(令和7)年度の紙幣と貨幣の製造枚数計画です。

これらの製造枚数がどのような議論によって決定されているか、内実は公開されていません。しかし、おそらくは市中に出回っている紙幣・貨幣の量、破損した量、さらに日本銀行としての金融政策が総合的に判断されているはずです。

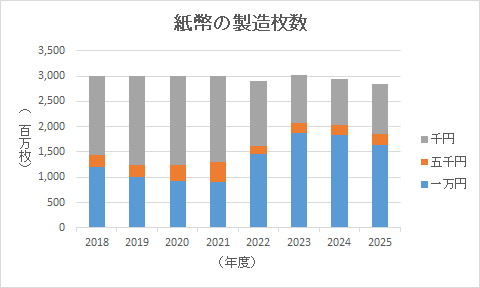

[1]によれば、銀行券の平均寿命は、一万円券で4~5年程度、五千円券、千円券は使用頻度が相対的に高く傷みやすいため1~2年程度となっています。それくらいの期間で紙幣は新しくなっていると考えられます。

廃棄された紙幣は細かく裁断され、建材やトイレットペーパー等にリサイクルされているそうです。

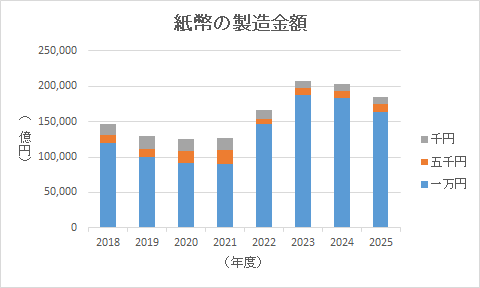

図2は過去8年間の紙幣の製造枚数、図3は同様に金額の推移をまとめたものです。

一方、造幣局のサイトにあるFAQコーナーでは、貨幣の製造枚数の決め方についての質問に対して回答が書かれています[3]。

「財務省において、必要とされる貨幣の円滑な供給を図る観点から、市中の流通状況等を勘案の上、年度ごとに貨幣の製造枚数が決められます。経済状況を見ながら製造数を調整しますので、市中における貨幣の流通状況等によっては、年度の途中で製造枚数の改定が行われます。」

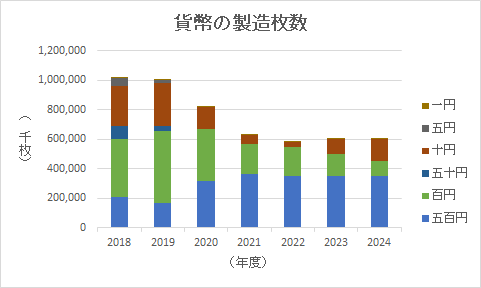

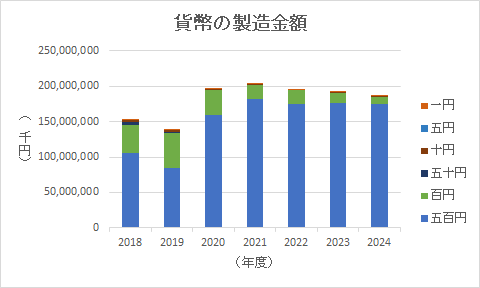

紙幣と同様に貨幣の製造枚数とその金額の推移を図4、図5にまとめました。

貨幣の場合は、紙幣のように裁断するのではなく、再度溶かして(鋳潰して)別の硬貨の材料となります

また貨幣の製造原価についての質問に対しては、

「貨幣の製造原価(コスト)については、国民の貨幣に対する信任を維持するためや、貨幣の偽造を助長するおそれがあると考えられることから、公表していません。」

とのことです。

◆製造原価の試算

では、ということで、公開されている情報から紙幣・貨幣の製造原価を試算してみました。

それほど難しい話ではなく、最初に示した製造枚数の計画値と、国立印刷局、造幣局それぞれの年度計画[4][5]を比較すれば推定できます。

また参考として8年前のそれぞれの平成30年度実績[6][7]も見てみます。

製造コストには、人件費、原材料費、その他という項目があり、その合計を業務支出と呼んでいます。これが紙幣なり貨幣を製造する1年分のコストと考えます。この業務支出を製造枚数で割れば、一枚あたりの製造原価を求めることができます。

| 国立印刷局の 銀行券等事業 | 2018(H30)年度 実績 | 2025(R7)年度 計画 | 変化分 | 変化率(%) |

| 人件費支出(百万円) | 28,164 | 25,564 | ▲ 2,600 | ▲ 9.2 |

| 原材料支出(百万円) | 6,672 | 15.187 | 8,515 | 127.6 |

| その他業務支出(百万円) | 8,947 | 13,442 | 4,495 | 50.2 |

| ●業務支出(百万円) | 43,785 | 54,193 | 10,408 | 23.8 |

| 製造枚数(百万枚) | 3,000 | 2,850 | ▲ 150 | ▲ 5.0 |

| 製造原価(円/枚) | 14.6 | 19.0 | 4.4 | 30.3 |

| 造幣局の 貨幣製造事業 | 2018(H30)年度 実績 | 2025(R7)年度 計画 | 変化分 | 変化率(%) |

| 人件費支出(百万円) | 6,510 | 5,365 | ▲ 1,145 | ▲ 17.6 |

| 原材料支出(百万円) | 2,949 | 4,819 | 1,870 | 63.4 |

| その他業務支出(百万円) | 2,802 | 3,856 | 1,054 | 37.6 |

| ●業務支出(百万円) | 12,260 | 14,040 | 1,780 | 14.5 |

| 製造枚数(百万枚) | 1,122,893 | 603,035 | ▲ 519,858 | ▲ 46.3 |

| 製造原価(円/枚) | 10.9 | 23.3 | 12.4 | 113.2 |

紙幣の場合、一万円札と千円札の製造原価はそれほど大きく違わないと想像します。

一方、貨幣のほうは五百円硬貨と一円硬貨ではサイズ、材料とも違うので製造原価の差は大きいでしょうが、ここでは一律で同じと仮定しました。

表1と表2からわかることは、驚いたことに紙幣より貨幣のほうが原価が高くなります。

紙幣一枚の平均原価=19.0円/枚 (2025年度計画)

貨幣一枚の平均原価=23.3円/枚 (2025年度計画)

どちらもだいたい一枚あたり20円前後が原価に相当する額ではないかと思われます。

ところが8年前の状況を見ると、2025年度よりも原価は低いことがわかります。

紙幣一枚の平均原価=14.6円/枚 (2018年度実績)

貨幣一枚の平均原価=10.9円/枚 (2018年度実績)

この8年間に変わったことは、紙幣・貨幣の原材料費がともに高騰したことです。

生産性向上の努力のおかげで、人件費支出は逆にともに減少していますが、原材料費の増加がそれを上回っています。

紙幣のほうには偽造防止のためにホログラム技術を使ったりして、いろいろ新しい素材を使用していることも理由の一つでしょう。

貨幣のほうは金属の固まりですから、原材料費の値上がりがそのまま反映して、平均で2倍以上の原価増加になりました。そのため、今や紙幣一枚の原価よりも貨幣一枚の原価のほうが高くなりました。

◆未来の紙幣・貨幣はどうなるか

わが国の場合、紙幣や貨幣はいつ頃まで流通するのでしょうか。もちろん皆無になることはあり得ないと思いますが、デジタル通貨が主流になっていくことは確かでしょう。

上で計算したように、特に貨幣の原材料はますます値上がりしていくでしょうから、製造コストを考えると少額貨幣は国にとって重荷になってきます。市中銀行でも貨幣の両替手数料を値上げしており、貨幣は割に合わなくなりつつあります。

まもなく少額の貨幣は使用できなくなる可能性も高そうです。

ブタの貯金箱の中身はそろそろ整理したほうがよさそうです。■

[1] 日本銀行 銀行券・貨幣の発行・管理の概要 https://www.boj.or.jp/note_tfjgs/note/outline/index.htm

[2] 財務省 通貨(貨幣・紙幣) https://www.mof.go.jp/policy/currency/index.html

[3] 造幣局Q&A-貨幣全般について https://www.mint.go.jp/faq-list/faq_coin#faq4

[4] 国立印刷局 令和7年度事業計画 https://www.npb.go.jp/zyohoteikyo/chuki.files/202504_jigyokeikakuR7.pdf

[5] 造幣局 令和7年度事業計画 https://www.mint.go.jp/media/2025/03/20250324_jigyoukeikaku.pdf

[6] 国立印刷局 平成30事業年度事業報告書 https://www.npb.go.jp/zyohoteikyo/chuki.files/gyom0130.pdf

[7] 造幣局 第16期事業年度(平成30年度)事業報告書 https://www.mint.go.jp/media/2019/06/business30.pdf

.jpg)