消えた学校

(2025.04.03)

3月31日に、文科省から「令和6年度廃校施設活用状況実態調査の結果について」が発表されました。

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyosei/yoyuu_00002.htm

◆消えた学校

この調査は2024年5月1日現在で公立学校(少中高)の廃校の状況をまとめたものです。2002年度から2023年度に発生した廃校のうち、施設が現存しているものが7,612校、うち5,661校(74.4%)が再活用されています。

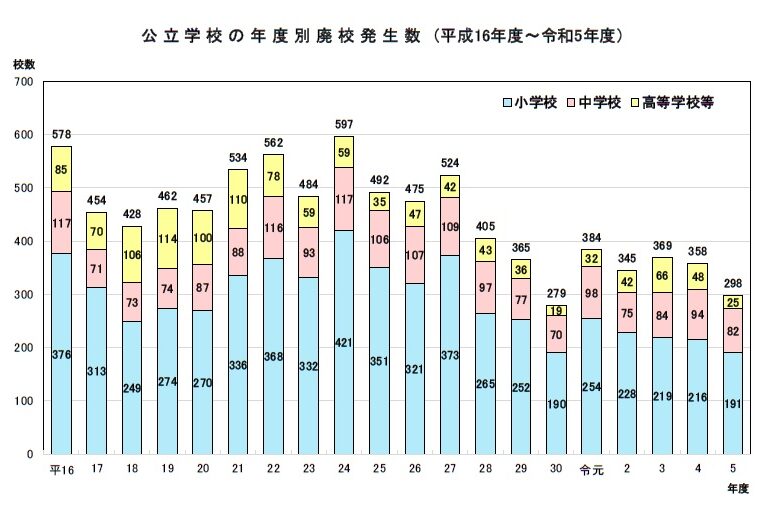

毎年度に発生している廃校数は図1のとおりです。

2004年度以降で廃校になった延べ数は8,850校ですので、1年あたり平均450校が消えていることになります。

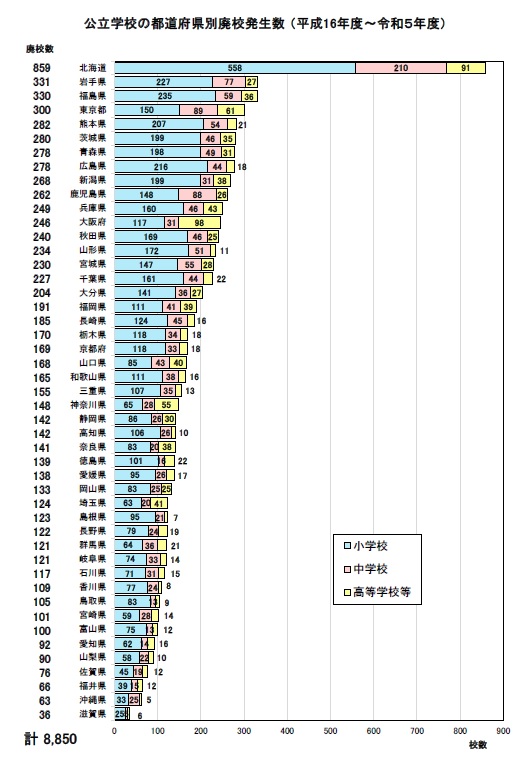

では地域別ではどうなっているかを示したのが図2です。調査の期間を通じて、北海道が第一位を占めています。これは面積の大きさから言っても当然と思われます。

第二位には長らく東京都が入っていましたが、最近数年のうちに岩手県、福島県が東京都に代わりました。理由はさまざまでしょうが、東日本大震災による人口流出も影響しているのではないかと思われます。

◆もったいない廃校

毎年450校が廃校になっている状況に対して、これではもったいないと考えるのが普通です。

古い学校は木造ですが、新しい学校は鉄筋コンクリート造りが大半ですし、おそらく地域では最も安全と思われる地点に建設されていて、環境面でも容積面でも再利用の価値は高いでしょう。おまけに体育館と運動場まで付いています。

上記の調査では「活用の用途が決まっていない」(1,503校)のうち、「建物が老朽化している」という回答は41%ですから、まだ使える校舎は多いのです。

◆廃校を生かす

文部科学省では、2010年9月に「~未来につなごう~みんなの廃校プロジェクト」を立ち上げています[2]。

このプロジェクトは、活用用途を募集している全国の廃校施設情報を集約・発信する他、いわゆるマッチングイベントを推進しています。

このような活動が実を結びつつあり、[3]のような事例データベースも公開されています。これらを見ることによって、どのような地域で、どのような再活用が進んでいるか、確認することが可能です。

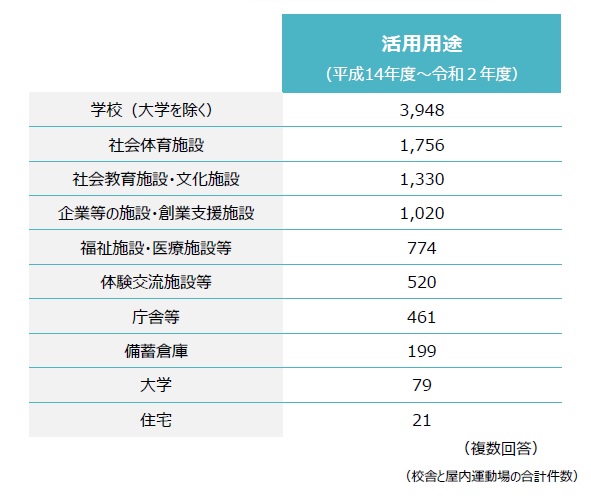

再利用の用途は、「学校」、「社会体育施設」、「社会教育施設」が多いのですが、「企業等の施設」も見られます[4]。ここで「学校」というのは、廃校になった公立学校に、新たに私立学校や専門学校が入るというものです。

図4の「ほがじゃ小清水北陽工場」は廃校活用の一例です。小清水は北海道のオホーツク海に臨む地です。そこの廃校に福岡のせんべい工場が進出しました。この会社にとっては原材料であるジャガイモの産地に直結しているだけでなく、台風や地震といった九州のリスクを軽減するメリットもあったそうです。また瀟洒な校舎は売店や見学ホールとしても使っているそうです。

◆お金はどうするか

廃校を買い取るならば購入費用、借りる場合には賃借料が生じます。中古の廃校ならばかなり安い価格でしょうが、補修費も必要となるでしょう。

実は廃校利用のいろいろなケースに対して、総務省、農水省、国土交通省、内閣府等々の補助金制度があって利用できるようになっています[4]。

また廃校の売却には「財産処分手続」の法令がかかわります。

そもそも学校を建設するためにさまざまな補助金を使っていますので、その学校を処分するには文部科学大臣の承認を得ることが必要です。

さらに学校以外の目的に転用する場合には補助金相当を国庫に返さなければなりません。

けっこうやっかいな手続きとなります。

そのようなめんどうさを軽減するために、一定の要件を満たせば、国庫納付を要さず、報告書の提出をもって手続が済むようにするなど手続きの簡素化が進められています[5]。

◆過疎地の通学

わが国ではいろいろな面で格差が広がっています。

収入格差だけではなく、交通アクセスの格差もあります。

廃校の推移を見ると、過疎地に限らず、地方の抱える問題も浮かび上がってきます。

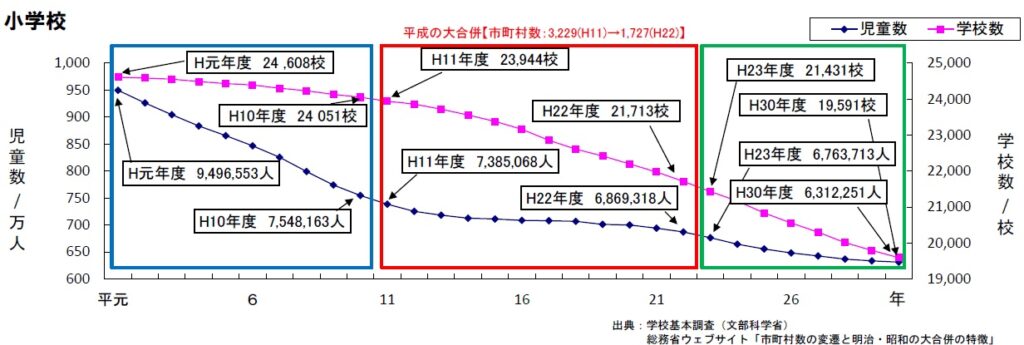

図5は公立小学校の数と児童数の推移を平成期間にわたって表したものです。

ポイントは中央の「平成の大合併」といわれる期間です。ここで地方自治体の数は半減しました。

自治体の合併によって小学校の統廃合が一気に進んだわけです。大合併期の前に児童数が急減したのを反映させて、学校数を減らしたと見えます。

2017年度・2018年度の学校統合状況を調べた資料[7]の中で、複数の学校を統合する際、拠点校に周辺の学校を集約する形が約8割とされます。さらに、

・スクールバスの導入: 統合前 97件 → 統合後 203件

・小学生の通学時間が30分~40分未満: 36%

等々、かなり通学が遠距離化していることがうかがえます(注)。

(注)少し古い資料[8]ですが、全国の62.7%の自治体にスクールバスが導入されていて、特に、新潟県、山形県、青森県、富山県、北海道、岩手県、島根県では、自治体の9割がスクールバスを導入しています。

学校教育の質を保つために一定以上の学校規模を維持しなければならず、そのために学校の統廃合が必要となります。その反面、辺縁地の生徒に遠距離通学を強いることにもなります。

◆学校の思い出

廃校という言葉は独特のノスタルジーを感じさせます。

地方であれ、都市部であれ、小中学校のときの記憶はおそらく一生続くものでしょう。とりわけ消えた学校に対しては記憶がいっそう増幅されて感傷的になります。

筆者が卒業した小・中学校はともにすでに統合されて、別の場所に移転しました。小学校の跡地はしばらく倉庫代わりに使われた後、取り壊されて保育園が建設されました。中学校だった場所は今や住宅地となって、跡形もありません。■

[1] 令和6年度廃校施設活用状況実態調査の結果について(令和6年5月1日現在)、2025.03.31 https://www.mext.go.jp/content/20250331-mxt_sisetujo-000012748_9.pdf

[2] ~未来につなごう~「みんなの廃校」プロジェクト https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyosei/1296809.htm

[3] 廃校施設等活用事例リンク集 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyosei/1296809_00002.htm

[4] 国交省・スモールコンセッション実践セミナー「廃校施設の有効活用について~みんなの廃校プロジェクト~」、2025年2月21日 https://www.mlit.go.jp/smcn/info/pdf/event/250221/03-1.pdf

[5] 公立学校施設整備費補助金等に係る財産処分手続の概要について https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyosei/yoyuu/03082701.htm

[6] 総務省「令和5年度版過疎対策の現況」、2025年3月 https://www.soumu.go.jp/main_content/001000618.pdf

[7] 総務省 第3回過疎問題懇談会(2019年8月6日)資料「(文科省)小中高等学校の統廃合の現状と課題」 https://www.soumu.go.jp/main_content/000638148.pdf

[8] 文部科学省 国内におけるスクールバス活用状況等調査報告、2008年3月 https://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2019/01/08/1289314_03.pdf

.jpg)