油断の瞬き

(2025.11.03)

10月31日に日本銀行ホームページにて金研ニュース「情報セキュリティ・セミナー「地図で見るサイバーセキュリティ」 」が公表されました。

https://www.imes.boj.or.jp/jp/newsletter/nl202510j1/nl202510j1.html

日本銀行金融研究所(金研)はもともと日本銀行内にあった金融研究局を改組して、1982年に設立されました。金融政策の基礎研究に対して、外部の有識者の見識を積極的に取り入れてオープンな運営をめざしています。

今回のセミナーはサイバーセキュリティに関するものでした。

話題は2つあり、一つは「海底ケーブルのリスク」、第二は「大規模攻撃の観測」です。

今や、金融の世界でもセキュリティは欠かせぬ話題です。

●国際通信の大部分は「物理的」

最初の発表は東京海上ディーアールの川口貴久氏による「サイバー空間と地政学リスク~公開・非公開情報でみる海底ケーブル関連リスクを例に~」です。

最近ではスマートフォンはじめ無線通信が前提となっているため、有線通信を意識することは少なくなっています。

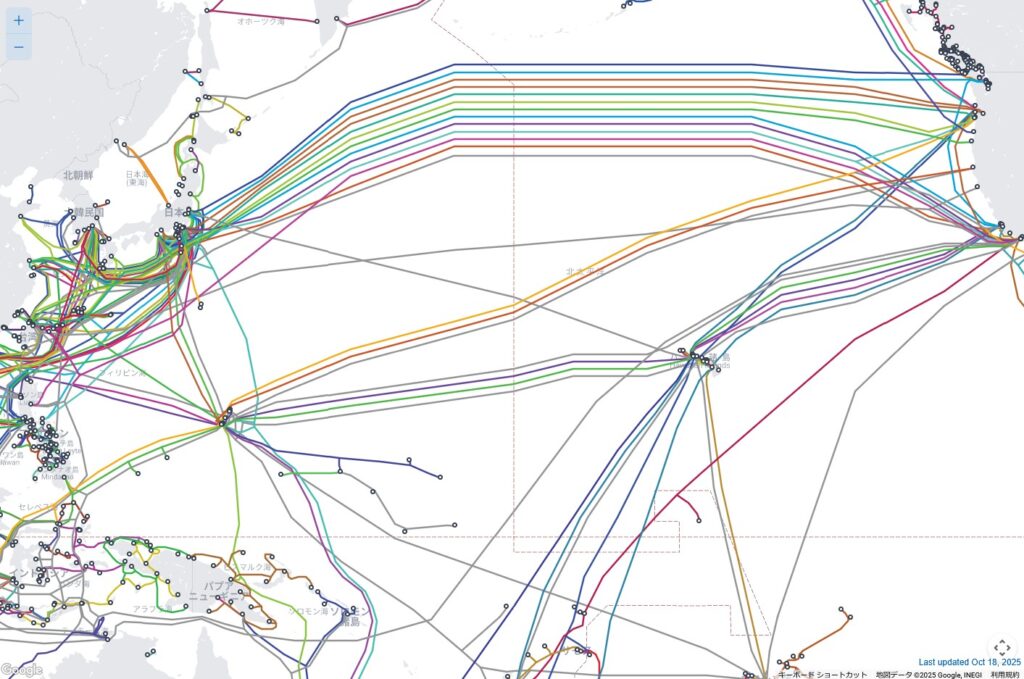

しかし、実際にはわが国と外国との通信が海底ケーブルという「物理的」接続に99%を依存していることは、あまり知られていません[1]。図1は日本、東アジア、米国の間を結ぶ海底ケーブルの状況を図示したものです[2]。日本の周辺にいかに密にケーブルが敷設されているかがよくわかります。

「物理的」接続ということは、ケーブルを壊されたら通信できなくなるということです。

現在、敷設されている海底ケーブルの経路、および陸揚げ地点の場所は公開されています。したがって意図を持って破壊しようとすればできる状況にあります。

現に台湾海峡付近では海底ケーブルの切断が発生しており、そのうちの数件は「意図的に」切断されたことが明らかになっています。このような事例は多数指摘されています(たとえば[3])。

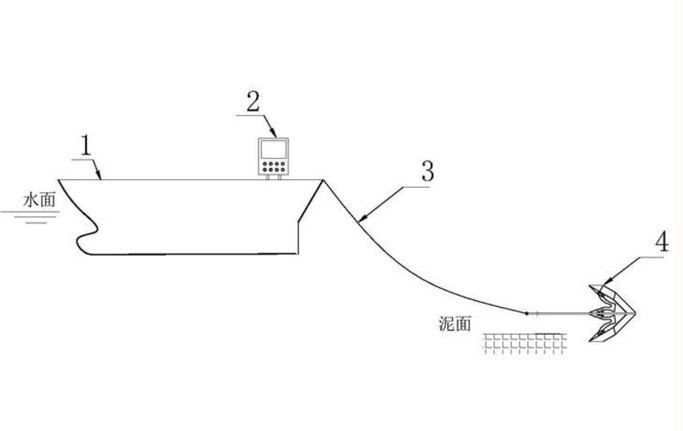

ケーブルの切断自体は難しいものではなく、場所を特定して、船から錨(あるいは切断具)を海底に下ろして引きずるという単純な方法が使われます。

[3]の記事には、2020年に中国の大学が”ケーブルカッター”様の器具を特許出願[4]したことが取り上げられていました。

また船の航行データは国際条約によって公開されています。船舶自動識別装置(AIS)からVHS電波を送受信して、船の名前や船籍、位置情報、速度などが交換されます。

しかし意図的にAISの電源を切ったり、位置情報を改竄するといった行為もおこなわれています。

そうなると、特定地点の海底ケーブルに特定の船舶が接近して切断する瞬間を捕捉することは難しくなります。

海底ケーブルに依存するわが国はそういうリスクに取り囲まれているわけです。

海底ケーブルを通じて、国際的な金融取引がリアルタイムでおこなわれていることを考えると、ケーブル切断が国のインフラに及ぼす影響は計り知れないことがわかります。

●眼に見える通信脅威

二番目は通信総合研究機構(NICT)の笠間貴弘氏からの「大規模攻撃観測から読み解くサイバー攻撃の地理的傾向と最新動向」[5]です。

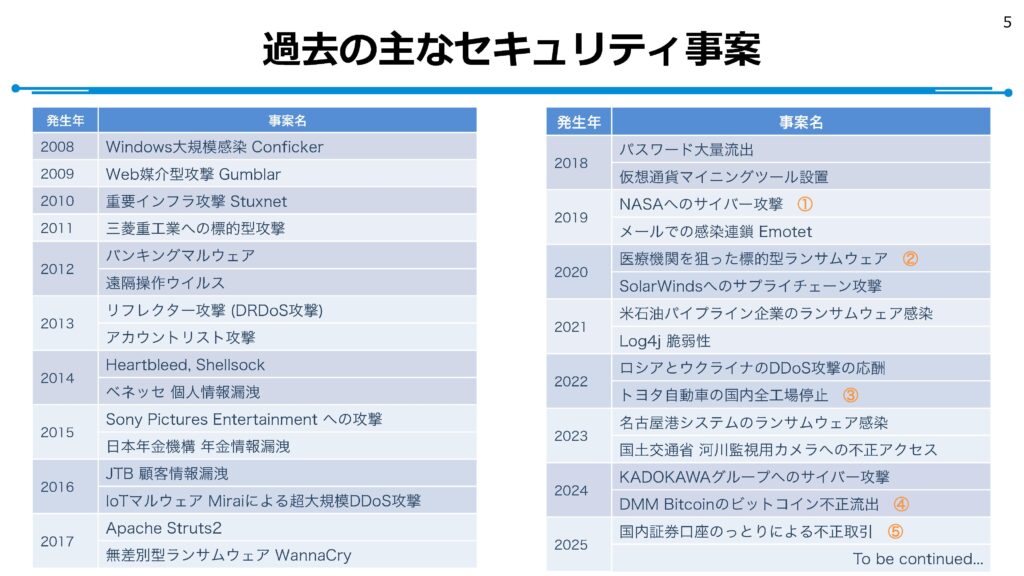

最近のセキュリティ事案は増加傾向にあり、かつ被害も大きくなっています。

上図は主な事案だけですが、わが国だけでも相当な規模になっていることがわかります。今現在も大手企業の製品出荷が停止して、多くの影響が出ている状況です[6]。深刻なのは被害を受けた企業1社にとどまらず、その企業のインフラに相乗りしている他社の物流にも影響が出ていることです。

このようにいったんセキュリティの壁を破られてしまうと、とめどなく被害が増えていくという危険性があるということです(6月6日「蟻の一穴」)。

さらに最近、情報漏洩よりも直接、金融取引の不正に関わるものが増えていることも懸念です。仮想通貨の流出事件、国内証券の口座乗っ取り事件などです。金融関係者に危機感がいっそう強まっています。

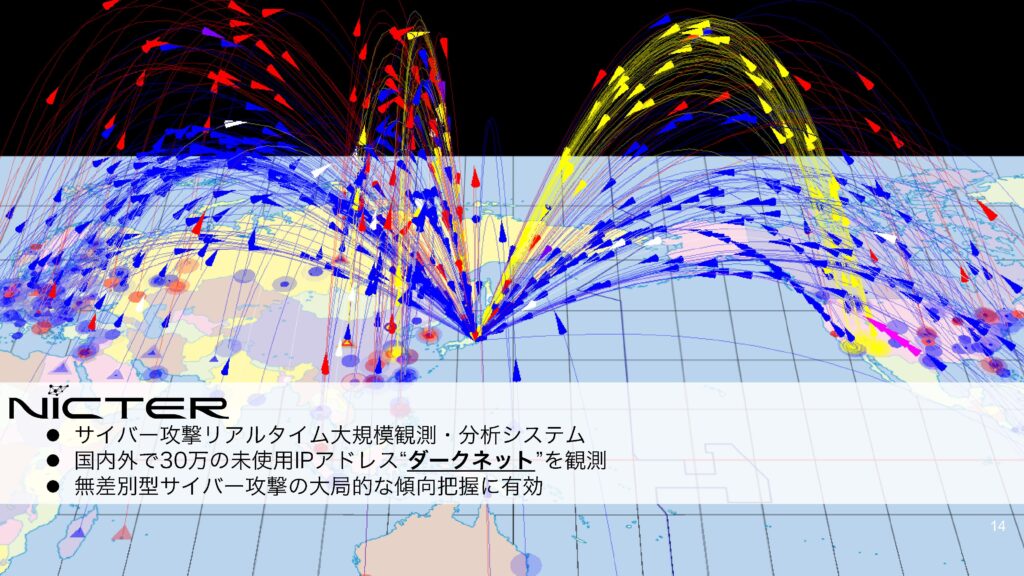

NICTではサイバー攻撃リアルタイム大規模観測・分析システム(NICTER)によって無差別型サイバー攻撃を日夜観測しています。特に外部から未使用のIPアドレス(ダークネットとよぶ)宛のアクセスは要注意です。

下図はNICTERシステムの中のAtlasというアニメーションで、世界各地から日本向けにダークネット宛にアクセスが24時間絶え間なくおこなわれている様子を映しています。これを見ると、世界中からIPアドレスの探索(あるいは攻撃)がおこなわれていることが実感できます。

特に問題となるのはあまり管理が行き届かないIoT機器、たとえば家庭用WiFiルーターとか監視カメラのような機器が侵入しやすいとされる点です。現に2023年には国土交通省の河川ネットワークカメラが不正アクセスされた結果、全機交換という事態になっています。

NICTERの画面の何カ所かで内部システムに侵入される可能性、いやすでに侵入されている可能性があることを考えると恐ろしくなります。

●地図と紛争と金融

紛争が起きると金融システムの停滞や混乱が生じ、それは紛争に直接関係しない国にも経済的な影響を与えます。

これまでの国際紛争というものはだいたいは近隣の国同士の問題でした。今回のセミナーの第1部はまさに地図の上で隣り合う国間の海底ケーブルが主題でした。しかし第2部のようにサイバー空間の話となると、地図上では遠い国からも影響を被っていることがわかります。

今や平静な状況においても、世界中で情報ネットワーク上での侵略・工作が活発化しているものと予想されます。それは単に犯罪的組織による活動だけでなく、国家自体がそれを支援していることも公然となっています。

人知れず、海底ケーブルを切断するという荒っぽい事件や、日夜何万パケットものネットワーク攻撃が仕掛けられている現状を見ると、これはサイバー世界での(国同士のとは限らない)戦争と言ってよいのではないでしょうか。

金融分野に限らず、社会インフラを担う企業には、そういう擬似戦争状態であるという認識を強く持ってほしいと思います。

今回も情報セキュリティに関する箴言をChatGPTに問い合わせたら、「油断の瞬き」という表題の言葉が出てきました[7]。■

[1] 川口貴久「サイバー空間と地政学リスク~公開・非公開情報でみる海底ケーブル関連リスクを例に~」、日本銀行金融研究所 情報セキュリティ・セミナー(2025年10月1日) https://www.imes.boj.or.jp/jp/conference/citecs/25sec_semi01/25sec_semi01_s1.pdf

[2] Submarine Cable Map 出典:https://www.submarinecablemap.com/ 地図データ:Google

[3] 「海底インフラへの脅威を理解する」、Codebook、2025.10.29 https://codebook.machinarecord.com/cyber-intelligence/geopolitical-risk/40931/

[4] CN111203499A「曳航式海底ケーブル切断装置及びそのケーブル切断方法」(2020年1月9日出願)

[5] 笠間貴弘「大規模攻撃観測から読み解くサイバー攻撃の地理的傾向と最新動向」、日本銀行金融研究所 情報セキュリティ・セミナー(2025年10月1日) https://www.imes.boj.or.jp/jp/conference/citecs/25sec_semi01/25sec_semi01_s2.pdf

[6] 中尾真二「アサヒ、アスクル・・・大企業に頻発するランサムウェア攻撃、何が起きているのか?」、東洋経済 2025.10.30 https://toyokeizai.net/articles/-/914200?display=b

[7] Bruce Schneier の「攻撃者が1つの脆弱性を突けばよく、守る側はすべての脆弱性を塞がなければならない」という考え方が元になっているという。あるいは「人が眠る一瞬、

市場は最初に目を覚ます。」

.jpg)