ママのいない日

(2025.05.08)

前の記事と同じく、4月9日に労働政策研究・研修機構から「父親の残業削減は育児分担のジェンダー平等につながるか?」という論文が発表されました。

https://www.jil.go.jp/institute/discussion/2025/25-06.html

前記事では家庭内の妻の就業率を分析しているのに対して、こちらの論文では夫に着目しています。

前記事で髪結いの亭主という言葉を使いましたが、現代の父親はどうでしょうか。

◆残業削減は子育てに役に立っているか

最近、企業では残業時間を減らしていく運動が増えてきています。いわゆる「働き方改革」の一環です。

それにより、たしかに父親が子供と接する時間が増えているようですが、それが本当にジェンダー平等につながっているか、という根本的な問いをこの論文の著者は出しています。

つまり、父親の育児と母親の育児が同じものであれば、片方の育児時間が増えれば、片方が減るという関係になければいけません。しかし調査すると、どうもそうではなく、両方とも増えていることがわかりました。

◆母親に二重の負担

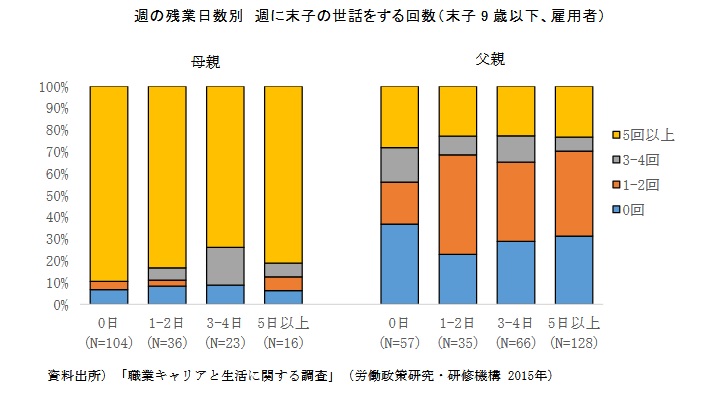

図1の右図を見ると、父親の残業日が多くても少なくても、子供の世話(着替えや身支度等)」にかかわる時間は3割程度で、あまり変わりません。

一方、左図の母親を見ると、残業日の多少にかかわらず、ほぼつきっきりで子供の世話をしていることがわかります。

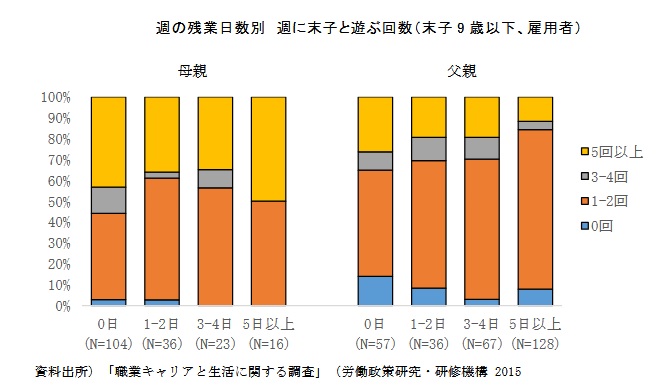

図2は子供(末子)と遊ぶ時間を示しています。父親は残業が少ないと子供と遊ぶ時間を増やしています。一方、母親は残業日数と遊ぶ時間の特別な相関は見えません。

図1と図2からは、父親は子供の世話をすることに対してあまり貢献しておらず、せいぜい子供と遊ぶ時間を増やしているだけのように見受けられます。

この状況では、母親の負担は一向に減っていないと言えるでしょう。

◆妻が稼ぐと夫は育児をする

この論文では、さらに末子の身の回りの世話にどのような要因がかかわるかを多変量解析によって分析しています。

結論から言うと、

「妻の家計貢献度が上がるほど父親は末子の身の回りの世話をする回数が増える」

ことが示されました。

◆示唆していること

この論文の結論としては、

母親が労働時間短縮や残業削減をすると、母親の家計への貢献度が下がる、

そして、子供の世話に費やす時間が増える、

それにより、伝統的な母親役割に回帰しがちとなる

ことが導かれます。

一方、父親の残業削減は、子どもと遊ぶという意味での育児にはつながるが、母親が行う子どもの世話を代替することにはつながっていないと書かれています。

これまで政府のやり方は、働き方改革によって残業を減らせば、子育てを含む家庭生活が充実することを期待してきたと思われます。

しかし予想されたような父親の子育て分担は進まず、かえって母親の負担を増すだけという結果が見えています。

やはり家庭内での母親の稼ぎが増えることによる、父親の子育て分担の増加を期待するしかありません。

政策としては、ただ残業規制するだけでなく、女性の雇用を増やすことに力を注ぐほうが、家計収入の増加と家事分担の平等化の両面で効果が高いようです。

◆ママのいない日

街角で、外国人観光客をよく見かけるようになりました。まだ幼い赤ん坊を抱えた夫婦もけっこういます。子供連れ夫婦をそっと観察していると、父親がまめまめしく子供のめんどうを見ています。母親任せにしていません。

かたや日本人男性の場合は、たしかに子供に目配りをしているのですが、どこか母親(妻)の指示を待つという姿勢がうかがわれることを多く感じます。

母親が仕事で一日不在でも父親だけで大丈夫、くらいになればたいしたものでしょう。■

[1] 池田「父親の残業削減は育児分担のジェンダー平等につながるか?―稼得役割と育児内容に着目して―」、JILPTディスカッションペーパー25-6、2025年3月

.jpg)